Croissance de la base du crane et de la voute crânienne (Orthopédie dento-faciale)

Croissance de la base du crane et de la voute crânienne (Orthopédie dento-faciale)

Introduction

La morphogénèse crâniofaciale fait l’objet de nombreuses études qui ont montré que ce processus repose sur des interactions de plusieurs éléments. L’orthodontiste, soucieux de comprendre les mécanismes de la croissance crâniofaciale normale, doit traiter les anomalies dento-faciales non seulement dans le contexte des structures alvéolo-dentaires, mais aussi en élargissant son champ d’action aux fondations du squelette facial, c’est-à-dire la sphère crânienne.

Rappel anatomique

Le crâne est une boîte osseuse ovoïde à grosse extrémité postérieure renfermant l’encéphale. C’est la seule partie du squelette où coexistent les deux types d’ossifications :

- Ossification membraneuse : concerne la plus grande partie de la voûte et de la face.

- Ossification enchondrale : intéresse essentiellement la base et se fait spontanément.

La croissance de la voûte et de la base se fait principalement pendant les deux premières années de la vie, puis plus lentement jusqu’à l’âge de 7 ans. Le crâne se présente en deux parties :

- Voûte ou calotte crânienne : partie supérieure.

- Base du crâne : partie inférieure.

La voûte crânienne

La voûte, ou calvaria, a un rôle de protection et est formée par :

- La partie verticale du frontal en avant.

- Les pariétaux et l’écaille des temporaux sur les côtés.

- La partie supérieure de l’occipital en arrière.

Elle présente, sur la ligne médiane et d’avant en arrière :

- La suture métopique, suivie de la suture sagittale.

- Sur les côtés : la suture fronto-pariétale (ou coronale) et la suture pariéto-occipitale (ou lambdoïde).

Les points de jonction sont :

- Bregma : jonction de la suture sagittale avec la suture fronto-pariétale.

- Lambda : rencontre des sutures pariéto-occipitale et sagittale.

La base du crâne

La base du crâne est divisée en trois étages d’avant en arrière :

Étage antérieur

Constitué par :

- L’ethmoïde en avant.

- Le sphénoïde au centre et latéralement (basi-sphénoïde et ailes sphénoïdales).

- Le relief irrégulier du toit des orbites de chaque côté.

- La selle turcique au centre du sphénoïde.

Étage moyen

Formé par :

- La face supérieure du rocher (os pétreux), contenant les organes de l’audition (oreille moyenne et interne).

Étage postérieur (fosse postérieure)

Constitué par :

- Le basi-sphénoïde en avant.

- La face postérieure du rocher latéralement.

- L’écaille occipitale, fermant la cavité crânienne en arrière avec le trou occipital.

Structure des os de la base du crâne

Les os de la base du crâne sont des os plats présentant deux faces :

- Face interne (endocrânienne) : limitée par une corticale d’os appelée lame interne, recouverte par un périoste endocrânien (endocrâne), qui donne insertion aux méninges.

- Face externe (exocrânienne) : limitée par une corticale d’os compact appelée lame externe, recouverte par un périoste exocrânien (péricrâne).

Tous ces os participent à la constitution de la calvaria et de la base du crâne, sauf :

- Les pariétaux, qui n’occupent que la calvaria.

- L’ethmoïde, qui n’apparaît qu’à la base du crâne.

Ces os plats sont reliés par des sutures :

- Sutures sagittales :

- Suture métopique, qui se divise en deux trajets.

- Synchondrose séparant la petite et la grande aile du sphénoïde.

- Synchondrose intra-occipitale antérieure.

- Sutures transversales :

- Synchondrose ethmoïdo-sphénoïdale.

- Synchondrose inter- ou intra-sphénoïdale.

- Synchondrose sphéno-occipitale.

- Synchondrose intra-occipitale postérieure.

Rappel embryologique

Le crâne est formé de deux grandes parties :

- Neurocrâne : protège le cerveau.

- Viscéro-crâne : forme le squelette facial.

Chez l’embryon humain, la formation du crâne commence par la concentration du mésenchyme autour de la corde dorsale, au niveau du cerveau postérieur, au cours des 5e et 6e semaines. Cette formation mésenchymateuse comprend :

- Au-dessus du tube neural : la voûte crânienne.

- Au-dessous : une plaque formant la base du crâne.

À la 7e semaine, le crâne devient cartilagineux, formant le chondrocrâne dans la région du futur sphénoïde, s’étendant à la région occipitale, optique et au chondro-ethmoïde. Il encapsule les expressions sensorielles du cerveau et forme un masque cartilagineux.

Des centres osseux apparaissent dans cette maquette cartilagineuse pour :

- Le corps, les petites ailes et une partie des grandes ailes du sphénoïde.

- La partie pétreuse du temporal.

- La partie basilaire et exoccipitale de l’occipital.

- L’ethmoïde.

- Le cornet inférieur.

Les os de membrane mésenchymateux, destinés à former le toit de la boîte crânienne (partie supérieure et verticale du frontal, pariétaux, écaille des temporaux, partie supérieure de l’occipital), se forment directement dans le tissu membraneux sans passer par un stade cartilagineux.

Croissance de la base du crâne

La croissance de la base du crâne est essentiellement cartilagineuse, en rapport avec la croissance du cerveau. Elle est influencée par :

- La taille du cerveau.

- Le jeu des sutures, jouant un rôle dans la croissance antéropostérieure et latérale.

- L’accroissement en épaisseur, qui s’effectue par appositions.

Accroissement en longueur

Modifications dues aux sutures

Les sutures orientées transversalement sont responsables de la croissance en longueur :

- Synchondrose ethmoïdo-sphénoïdale.

- Synchondrose inter- ou intra-sphénoïdale.

- Synchondrose sphéno-occipitale.

- Synchondrose basi-exo-occipitale (intra-occipitale postérieure).

Cette croissance suturale est prépondérante pendant les premières années de la vie, en lien avec l’accroissement du cerveau. La fermeture rapide des sutures antérieures établit tôt la dimension de la face interne du frontal à la selle turcique. Des modifications restent possibles dans la partie postérieure de la base du crâne (entre la selle turcique et le trou occipital), avec un déplacement oblique en bas et en arrière, affectant la cavité glénoïde et le maxillaire inférieur.

Modification par apposition et résorption

La croissance en longueur par ce processus est faible, observée principalement à la face antérieure du frontal, entraînant la formation des arcades sourcilières et orbitaires. Une résorption se produit de chaque côté de la ligne médiane, formant les sinus frontaux, ce qui aplatit le front bombé de l’enfant chez l’adulte. Les apophyses orbitaires externes et les crêtes temporales se développent par apposition, avec de faibles modifications au niveau de l’écaille de l’occipital.

Accroissement en largeur

Modifications dues aux sutures

La croissance en largeur se produit uniquement pendant la première année de la vie, par les sutures orientées longitudinalement :

- Syndesmose métopique : sépare les deux moitiés du frontal à la naissance, se divise en deux trajets parallèles à partir du trou borgne, se continuant par une synchondrose séparant le corps des petites et grandes ailes du sphénoïde, le trou déchiré antérieur et la synchondrose intra-occipitale antérieure. Les petites et grandes ailes du sphénoïde se soudent au corps dès la première année. La suture métopique reste active jusqu’à 2 ans.

- Synchondrose intra-occipitale antérieure : disparaît vers 5 ans.

- Lame criblée de l’ethmoïde : s’ossifie vers 3 ans.

Modification par apposition et résorption

Une apposition se produit sur la face externe de la base du crâne, avec une résorption concomitante de la face interne pour répondre à la croissance intense du cerveau. Les modifications morphologiques les plus importantes concernent le temporal :

- Édification des apophyses mastoïdes.

- Formation du conduit auditif externe (CAE).

- Formation des cavités glénoïdes.

Croissance de la voûte du crâne

L’ossification de la voûte est membraneuse, et son développement est lié à celui du cerveau. L’augmentation de la taille du cerveau tend à séparer les sutures de la voûte, qui répondent par :

- Apposition au niveau des bords des os crâniens.

- Apposition externe et résorption interne, accompagnant la croissance cérébrale jusqu’à 6 ans.

La croissance au niveau des sutures (métopique, sagittale, coronale, lambdoïde) persiste chez l’adolescent et ne se soude définitivement qu’à l’âge adulte. La suture métopique se soude vers 3 ans.

À la naissance, les angles des os de la voûte ne sont pas encore formés, créant des espaces membraneux appelés fontanelles aux points d’union des os. Il existe six fontanelles principales :

- Médianes :

- Fontanelle antérieure (bregmatique) : se soude vers 2 ans.

- Fontanelle postérieure (lambdatique) : se soude vers 2 mois.

- Latérales :

- Fontanelles ptériques (antérieures) : se soudent vers 2 à 3 mois.

- Fontanelles astériques (postérieures) : se soudent vers 2 ans.

L’action musculaire modèle progressivement la surface du crâne, donnant naissance à des protubérances absentes chez le nouveau-né. La voûte est soumise à deux contraintes :

- Interne : la croissance du cerveau.

- Externe : la musculature péricrânienne.

Les pathologies endocrâniennes, comme l’hydrocéphalie ou les hémiatrophies cérébrales, influencent la forme de la voûte.

Influence de la croissance de la base du crâne sur la face

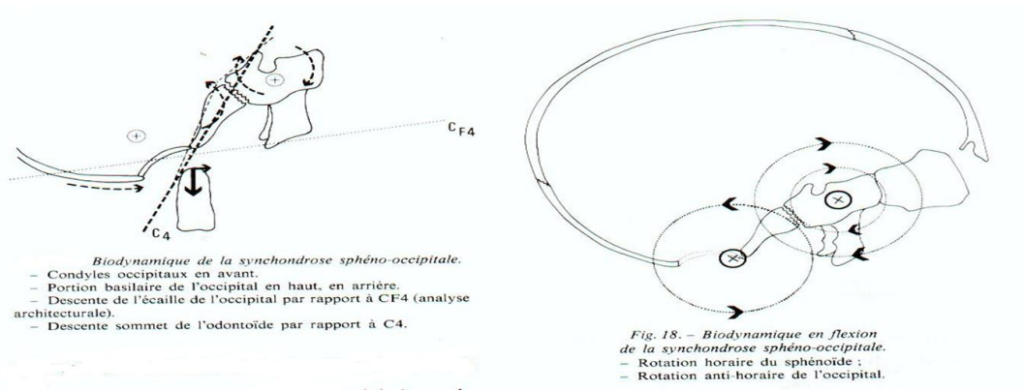

Phénomène de flexion de la base du crâne

Le phénomène de flexion de la base du crâne désigne les modifications linéaires et angulaires liées aux variations d’équilibre des membranes de tension réciproque pendant la croissance. Il implique des variations d’angulation entre les segments occipito-sphénoïdien et sphénoïdo-ethmoïdo-frontal, via la synchondrose sphéno-occipitale (SSO), avec des variations concomitantes de la longueur de la base et de ses champs crânio-facial et crânio-rachidien.

En vie intra-utérine, les modifications morphogénétiques des structures nerveuses influent sur la flexion des pièces squelettiques via les aponévroses et fascias. En vie extra-utérine, la statique érigée met en jeu le système musculo-aponévrotique crânien et cervical lors du redressement de la tête et de l’installation de la marche bipède.

La flexion de la base du crâne se traduit par :

- Rotation du corps du sphénoïde.

- Ascension du basi-occipital.

- Descente de l’écaille de l’occipital (condyles occipitaux en avant).

Ces mouvements dynamisent la SSO, lieu de convergence des axes de rotation des pièces squelettiques périphériques. La SSO est le siège de torsions, latéroflexions, flexions-extensions entre le basi-occipital et le basi-sphénoïdal, sous l’effet des membranes de tension réciproque dur mérienne. Sa mobilité, bien que tardive, est primordiale pendant la croissance.

Biodynamique de quelques pièces osseuses

Le sphénoïde

L’axe de rotation du sphénoïde est transversal, situé en avant et presque au niveau de la selle turcique, passant latéralement par le milieu de l’arcade zygomatique. Le corps du sphénoïde effectue une rotation horaire, entraînant une rotation antihoraire du frontal, de l’occipital et de l’ethmoïde autour de leurs axes horizontaux.

Le temporal

L’axe de rotation du temporal est horizontal, suivant le bord supérieur de la pyramide pétreuse, pointant en dedans jusqu’à la SSO. La rotation externe du temporal entraîne :

- Écartement de la partie supérieure de l’écaille de la ligne médiane, augmentant le diamètre transversal bitemporal supérieur.

- Glissement de la cavité glénoïde sous l’axe, devenant plus postérieure et légèrement plus médiale, rapprochant transversalement les cavités glénoïdes, pincement transversal des branches montantes de la mandibule, et allongement de la flèche de l’arcade dentaire inférieure.

- Orientation du pavillon de l’oreille vers l’avant.

- Déplacement de la pointe de la mastoïde en haut, en arrière, et vers la ligne médiane.

En rotation interne, les cavités glénoïdes sont plus antérieures et latérales, avec écartement des branches montantes et raccourcissement de la flèche de l’arcade dentaire inférieure. Une rotation asymétrique (un temporal en rotation externe, l’autre interne) entraîne une rotation mandibulaire, une perte de concordance des milieux interincisifs, et une déviation latérale de la mandibule à l’ouverture buccale.

Le maxillaire

La rotation horaire du sphénoïde et la rotation externe du temporal entraînent le maxillaire en rotation externe via le palatin et le zygoma, se traduisant par :

- Poussée des zygomatiques en dehors et en avant.

- Écartement et abaissement des apophyses ptérygoïdes du sphénoïde, entraînant un agrandissement de la distance intermolaire postérieure.

- Rotation de l’apophyse frontale maxillaire de dehors en dedans, réduisant la distance intercanthale.

- Descente de l’épine nasale antérieure, allongeant l’étage supérieur de la face (nasion-ENA).

- Suture médio-incisive en arrière, entraînant une insuffisance prémaxillaire, un raccourcissement du diamètre antéropostérieur de l’arcade supérieure, une augmentation du diamètre transversal intermolaire, et un aplatissement de la voûte par horizontalisation du plan palatin.

Détermination de la classe I squelettique

Une flexion modérée de la SSO aboutit à une classe I squelettique, caractérisée par :

- Rotation horaire du sphénoïde autour d’un axe horizontal.

- Rotation antihoraire de l’occipital, de l’ethmoïde et du frontal.

- Fermeture de l’angle sphénoïdal.

- Descente et légère divergence des apophyses ptérygoïdes, abaissant le plan palatin postérieur.

- Rotation externe des maxillaires et des temporaux.

- Condyles occipitaux en avant, portion maxillaire de l’occipital en haut et en arrière.

- Descente de l’écaille de l’occipital et du sommet de l’odontoïde par rapport à C4.

- Champ crânio-rachidien plus long et champ crânio-facial plus court.

Cet équilibre entre la base du crâne, son degré de flexion, la charnière crânio-cervicale et le palais osseux assure une croissance crânio-faciale harmonieuse, obéissant à la concordance entre les unités neurales et les matrices fonctionnelles dur mérienne.

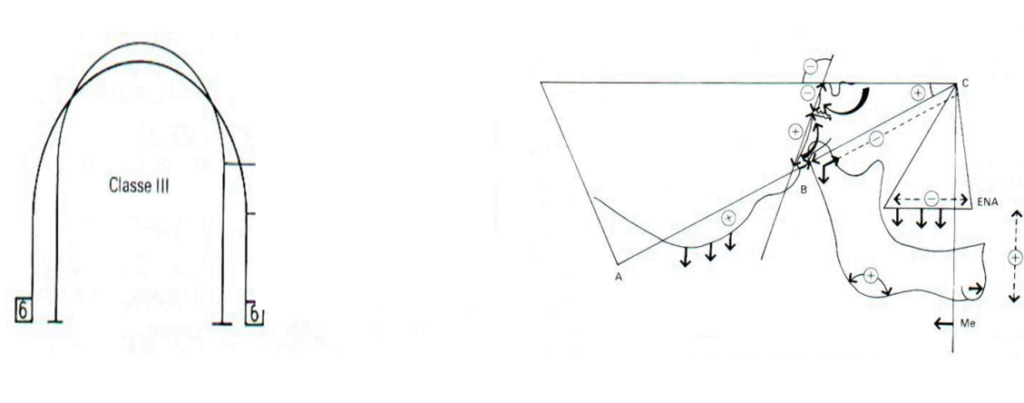

Détermination de la classe III squelettique

Les adaptations positionnelles des pièces squelettiques influencent la croissance faciale, notamment dans le sens antéropostérieur :

- Réduction de la croissance postéro-antérieure de l’étage supérieur de la face.

- Avancée du complexe mandibulaire.

- Migration de l’occipital vers l’avant, allongeant le champ crânio-rachidien au détriment du champ crânio-facial.

- Fermeture des angles sphénoïdal et NA-S-BA.

- Rotation externe du temporal, entraînant les cavités glénoïdes vers l’avant et en dedans.

- Rotation externe du maxillaire, élargissant l’arcade supérieure tout en raccourcissant sa flèche antéropostérieure.

Une flexion excessive aboutit à une perte d’équilibre facial, évoluant vers une classe III, avec :

- Blocage du maxillaire par serrage des branches montantes et de la suture médio-incisive, entraînant un retrait du prémaxillaire et une rétro-alvéolie incisive supérieure.

- Compétition entre la rotation externe du maxillaire (arcade dentaire raccourcie) et celle du temporal (allongement de l’arcade inférieure), faisant évoluer les rapports occlusaux de classe I vers classe III.

- Perte de l’équilibre fonctionnel entre la mandibule (« marteau ») et le maxillaire (« enclume »), avec freinage de la croissance maxillaire antéropostérieure et dysfonctions musculaires.

Dans le sens vertical :

- Mésialisation des condyles occipitaux, entraînant une descente relative de l’apophyse odontoïde.

- Rotation horaire du sphénoïde, abaissant le palais osseux.

- Rotation externe du maxillaire, descendant l’épine nasale antérieure.

Dans le sens transversal :

- Frontalisation des apophyses orbitaires externes, élargissant la face.

- Bâillement des écailles des temporaux en rotation externe, augmentant le diamètre transversal de la voûte.

- Réduction du diamètre transversal de la mandibule.

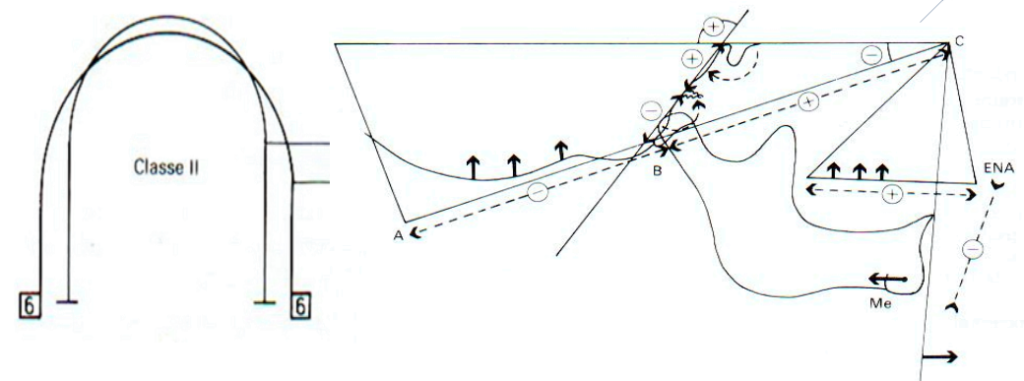

Détermination de la classe II squelettique

Une base du crâne en extension (insuffisamment fléchie) entraîne un tableau architectural différent, avec :

- Angle sphénoïdal ouvert, angle antérieur de la base fermé.

- Rotation horaire du sphénoïde peu ou pas sollicitée.

- Segment supérieur sphénoïdien long, segment basi-occipital court.

- Rotation interne du maxillaire (ou insuffisance de rotation externe), entraînant :

- Écartement des apophyses montantes, rapprochement des régions tuberositaire et ptérygoïdienne, réduisant la distance intermolaire supérieure.

- Allongement de l’arcade supérieure (endognathie maxillaire postérieure).

- Libération de la suture médio-incisive, favorisant une proalvéolie incisive supérieure.

- Rotation interne du temporal, positionnant les cavités glénoïdes plus écartées et postérieures, entraînant un retrait global de la mandibule, une arcade mandibulaire arrondie (rétro-alvéolie incisive inférieure), et des rapports occlusaux en classe II.

Dans le sens antéropostérieur :

- Allongement du champ crânio-facial, avancée de l’étage supérieur (promaxillie relative au retrait mandibulaire).

Dans le sens transversal :

- Retrait des apophyses orbitaires externes, visage étroit.

Dans le sens vertical :

- Occipital en position haute, ascension de l’apophyse odontoïde, position haute des ATM, limitant la croissance verticale de la face (réduction de l’étage inférieur ENA-menton).

Influence sur le sens vertical

La SSO agit comme une charnière, influençant la rotation antérieure ou postérieure de la mandibule selon son ouverture ou sa fermeture. La forme de la symphyse sphénoïdale indique la tendance de croissance faciale (horizontale ou verticale). Une cavité glénoïde placée trop haut entraîne une rotation postérieure, associant une extension de la base à une hyperdivergence. Une flexion de la base est associée à une hypodivergence.

Troubles de la croissance crânio-faciale

Anomalies du pouvoir prolifératif des centres et sites de croissance

Atteintes cartilagineuses

Atteintes systématisées

- Achondroplasie : anomalie héréditaire caractérisée par :

- Troubles de la croissance du chondrocrâne et du cartilage de conjugaison des os longs.

- Raccourcissement des membres, tronc normal.

- Saillie frontale, aplatissement du nez.

- Base du crâne réduite par rapport à la voûte.

- Massif facial supérieur réduit en hauteur et en retrait.

- Mandibule presque normale, faux aspect de prognathie inférieure.

- Confirme le rôle de la capsule nasale et du septum cartilagineux médian dans le développement centro-facial.

- Acromégalie : affection acquise due à un adénome hypophysaire avec sécrétion excessive d’hormone de croissance, entraînant :

- Hypertrophie nasale.

- Bascule vers le haut des os propres du nez.

- Développement important de l’épine nasale antérieure et du prémaxillaire.

- Selle turcique très ouverte.

- Accroissement mandibulaire important.

- Montre le rôle du chondrocrâne facial dans le développement de la partie haute de la face.

Atteintes localisées

- Atteintes précoces du cartilage de la cloison nasale, objectivant le rôle du septum nasal dans le développement de la partie haute de la face (ex. : syndrome de Binder).

- Anomalies du cartilage condylien dues à :

- Irradiation précoce.

- Ostéite nécrosante.

- Ankylose temporo-mandibulaire.

- Anomalie congénitale du condyle.

Atteintes membraneuses

- Dysostose cleido-crânienne : dysplasie héréditaire du périoste caractérisée par :

- Agénésie partielle ou totale de la clavicule.

- Retard des synostoses crâniennes et crânio-faciales.

- Os de la face minces et fragiles.

- Inclusions dentaires.

- Crânio-synostoses prématurées :

- Synostose prématurée des sutures sagittales : dolichocéphalie.

- Synostose prématurée des sutures transversales.

- Synostose prématurée de la suture métopique (ex. : syndromes de Crouzon, Apert).

Anomalies des facteurs influençant le pouvoir prolifératif

- Hydrocéphalie : hypertension intracrânienne chez le nouveau-né, entraînant :

- Distension des sutures membraneuses et des fontanelles.

- Crâne volumineux, os amincis et écartés.

- Risque de décès, ou, en cas de guérison, fermeture des sutures et épaississement des os.

- Déformation crânienne intentionnelle : montre la capacité adaptative des sutures crâniennes, avec croissance excessive ou réduite selon les pressions exocrâniennes, entraînant des déformations variées.

- Déformation par troubles statiques : tractions asymétriques du muscle sterno-cléido-mastoïdien (ex. : torticolis congénital) entraînent une asymétrie de la base du crâne et de la tête.

Conclusion

La croissance de la base du crâne est un phénomène complexe influencé par de multiples facteurs, en rapport avec l’accroissement du cerveau et le jeu des sutures, entraînant en partie la croissance de la face. Pour comprendre comment la croissance crânio-faciale reste harmonieuse ou se dégrade, il est essentiel de connaître le phénomène de flexion de la base du crâne et son influence sur l’architecture faciale.

L’orthodontiste doit tenir compte de ces modalités de flexion pour :

- Exploiter les données propres au patient et à sa croissance pour établir un plan de traitement.

- Utiliser la direction de la croissance dans le sens souhaité, sous certaines conditions.

- Considérer les modifications futures probables.

Croissance de la base du crane et de la voute crânienne (Orthopédie dento-faciale)

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

[…] raison de l’activité des diverses sutures qui la traversent, l’orbite a tendance à augmenter en hauteur pendant les premières années de la vie, et sa […]