Anatomie cranio-faciale (Orthopédie dento-faciale)

Anatomie cranio-faciale (Orthopédie dento-faciale)

Os frontal

Position de l’os frontal

L’os frontal est un os impair et médian, plat, galbé, partiellement pneumatisé avec les sinus frontaux et participant à la formation du crâne et du massif facial. Il est constitué de deux parties :

- Une partie supérieure verticale : l’écaille de l’os frontal constituant le relief frontal.

- Une partie inférieure horizontale : la partie orbitale de l’os frontal constituant le toit orbital.

Les deux parties sont séparées par la crête orbito-nasale.

On le divise traditionnellement en deux faces : antérieure ou exocrânienne et postérieure ou endocrânienne, et un bord qui en fait le tour complet.

Description

Face antérieure

Elle est séparée en deux parties par une crête saillante appelée crête orbito-nasale :

- Une partie convexe supérieure dite portion frontale.

- Une partie inférieure horizontale, la portion orbito-nasale.

Crête orbito-nasale

Elle se partage entre :

- Au centre, une échancrure en forme de V renversé : l’échancrure nasale qui s’articule :

- Au centre avec les os nasaux.

- En dehors avec la branche montante de l’os maxillaire.

- De chaque côté, en arrière et au-dessus par rapport à l’échancrure nasale, les arcades orbitaires, concaves vers le bas, se prolongent en dehors et en dedans par des processus :

- Un processus latéral oblique en bas et en dehors appelé processus zygomatique, qui se raccorde avec l’angle supérieur de l’os zygomatique.

- Un processus médial plus large, plus mince et qui descend plus bas que le latéral, s’articule avec l’os lacrymal.

L’arcade orbitaire présente à l’union de son tiers interne et deux tiers externes une échancrure : l’incisure supra-orbitaire, pouvant être refermée formant un foramen supra-orbitaire.

Portion frontale

Portion sous-cutanée, convexe et lisse, elle présente :

- Sur la ligne médiane, chez le sujet jeune, une ligne de suture qui s’estompe avec l’âge. Vers 6 ans, elle ne reste visible que dans la partie basse, formant la suture métopique ou suture frontale.

- Au bas de cette ligne, une bosse : la glabelle.

- Latéralement, de haut en bas :

- Une surface lisse convexe.

- Une protubérance plus marquée chez le sujet jeune : la bosse frontale.

- Une saillie arquée plus prononcée en dedans qu’en dehors, déterminant le relief des sourcils : l’arcade sourcilière.

- À l’extérieur, séparée par une crête saillante oblique en haut et en dehors au-dessus du processus zygomatique : la ligne temporale de l’os frontal (ou crête latérale/temporale du frontal), se trouve une surface triangulaire déprimée participant à la partie antérieure de la fosse temporale.

- Le point de Kocher, repère chirurgical, s’y trouve.

Portion orbito-nasale

Elle est occupée au centre par une large échancrure rectangulaire : l’incisure ethmoïdale. Elle se prolonge en avant, sur la ligne médiane, par l’épine nasale qui s’articule par une surface rugueuse avec les os nasaux en avant et présente en arrière deux gouttières participant à la voûte des fosses nasales, séparées par une crête s’articulant avec la lame perpendiculaire de l’os ethmoïde.

Face postérieure

La face postérieure ou endocrânienne comporte une partie verticale concave répondant aux lobes frontaux du cerveau. On retrouve :

- Sur la ligne médiane : le foramen caecum et la crête frontale, qui bifurque pour former le sillon du sinus sagittal supérieur.

- Latéralement : les fosses frontales, les sillons vasculaires, et les dépressions correspondant aux empreintes des circonvolutions cérébrales.

La partie horizontale ou orbito-nasale présente l’échancrure ethmoïdale et les bosses orbitales.

Bord

Le bord circonférenciel limite l’os frontal. Sa partie supérieure (ou bord squameux/pariétal) s’articule avec le bord antérieur de l’os pariétal, formant la suture coronale. La partie inférieure (ou bord orbito-nasal) contourne en bas l’incisure ethmoïdale et s’articule :

- Avec l’os nasal (suture fronto-nasale).

- Avec le processus frontal du maxillaire (suture fronto-maxillaire).

- Avec l’os lacrymal (suture fronto-lacrymale).

- Avec l’os ethmoïde (suture fronto-ethmoïdale).

- Avec les grandes et petites ailes de l’os sphénoïde.

Sinus frontaux

Les sinus frontaux sont des cavités aériennes situées dans l’épaisseur de l’os, en bas de l’écaille et derrière les arcades sourcilières.

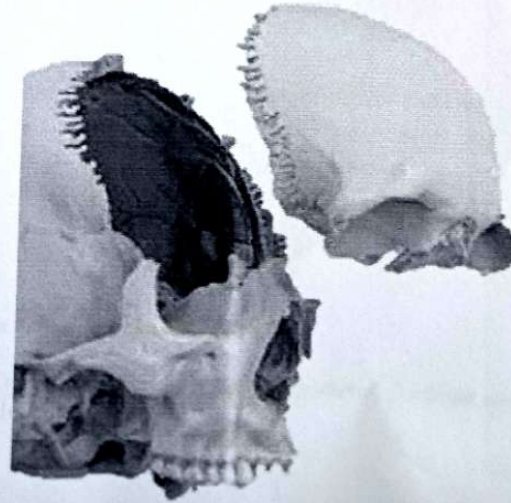

Os pariétal

Description

L’os pariétal est un os pair, plat, formant la plus grande partie de la voûte crânienne. Il a une forme rectangulaire légèrement incurvée, avec :

- Une face interne (endocrânienne, au contact des méninges).

- Une face externe (exocrânienne, au contact du cuir chevelu).

- Quatre bords et quatre angles permettant l’articulation avec les autres os du crâne, formant des sutures géométriques.

Face interne

Concave, elle présente :

- En regard de l’éminence pariétale externe, la fosse pariétale.

- Dans sa partie antérieure, des sillons ramifiés de l’artère méningée moyenne.

- Dans sa partie supérieure, le sillon du sinus sagittal supérieur, logeant le sinus et donnant insertion à la faux du cerveau.

- Latéralement à ce sillon, les fossettes granulaires (ou de Pacchioni) pour les granulations arachnoïdiennes.

- En bas et en arrière, le sillon du sinus sigmoïde, contenant le sinus sigmoïde et donnant insertion à la t03te du cervelet.

- Sur l’ensemble, des impressions digitales des circonvolutions cérébrales.

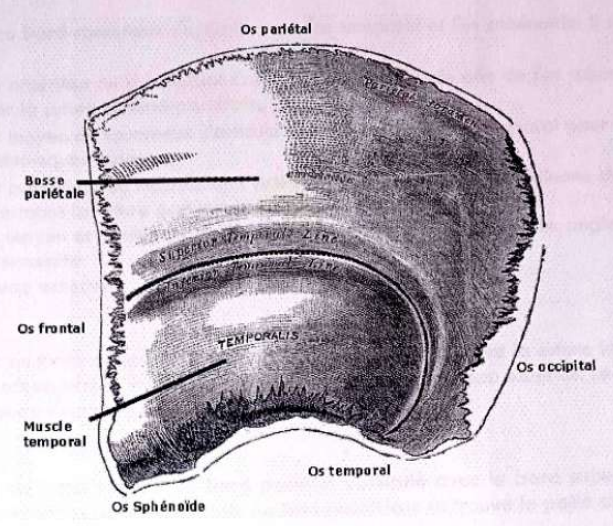

Face externe

Convexe, elle présente :

- L’éminence pariétale au niveau du plus grand diamètre transversal du crâne.

- En dessous, la ligne temporale supérieure, prolongement de celle de l’os frontal, et une ligne d’insertion du fascia du muscle temporal.

- Dans sa partie inférieure, la ligne temporale inférieure, ligne d’insertion du muscle temporal.

- Au-dessus de l’éminence, le foramen pariétal, passage de la veine émissaire pariétale.

- La zone supérieure est une insertion de l’aponévrose épicrânienne.

Angles

- Angle antéro-supérieur (bregma) : union avec l’os pariétal opposé et l’os frontal, intersection des sutures sagittale et coronale.

- Angle antéro-inférieur (ptérion) : union avec l’os frontal et l’os sphénoïde, intersection des sutures coronale et sphéno-pariétale.

- Angle postéro-supérieur (lambda) : union avec l’os pariétal opposé et l’os occipital, intersection des sutures sagittale et lambdoïde.

- Angle postéro-inférieur (astérion) : union avec l’os occipital et l’os temporal, intersection des sutures lambdoïde et pariéto-mastoïdienne.

Bords

- Bord antérieur (frontal) : articule avec l’os frontal (suture coronale). Son tiers inférieur est en biseau interne, sa partie supérieure en biseau externe, le point de changement étant le stéphanion.

- Bord inférieur (squameux) : articule avec l’os temporal et l’os sphénoïde, divisé en trois segments :

- Segment antérieur (sphénoïdal) : articule avec la grande aile de l’os sphénoïde (suture sphéno-pariétale).

- Segment moyen (squameux) : articule avec l’écaille de l’os temporal (suture pariéto-squameuse).

- Segment postérieur (mastoïdien) : articule avec la portion mastoïdienne de l’os temporal (suture pariéto-mastoïdienne).

Entre les segments moyen et postérieur, l’incisure pariétale forme un angle correspondant à l’entomion. Le bord est en biseau externe.

- Bord postérieur (occipital) : articule avec l’os occipital (suture lambdoïde). Son tiers inférieur est en biseau interne, sa partie supérieure en biseau externe, le point de changement étant le point innominé.

- Bord supérieur (sagittal/pariétal) : articule avec le bord supérieur de l’os pariétal opposé (suture sagittale). Au tiers postérieur, le point obélion.

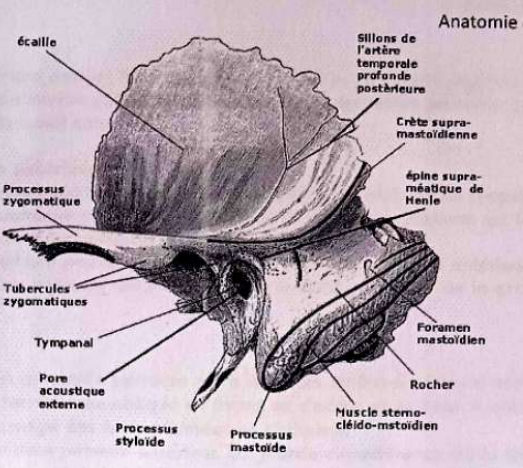

Os temporal

Position de l’os temporal

L’os temporal est un os pair situé dans la région de la tempe, sur la partie latérale de la tête. Il participe à la formation de la voûte et de la base du crâne, accueille l’articulation temporo-mandibulaire, les organes de l’audition (caisse du tympan) et de l’équilibre (vestibule et cochlée). Son anatomie est complexe, résultant de la fusion de trois os soudés à l’adolescence : l’os squamosal, l’os tympanal, et l’os pétreux, avec un fin sillon comme trace de séparation. Il est divisé en trois parties :

- L’écaille (majorité de l’os squamosal).

- La partie pétreuse et tympanique (os tympanal et partie de l’os pétreux).

- La portion mastoïdienne (partie des os squamosal et pétreux).

Faces

Vue latérale – Face exocrânienne

Divisée en deux par le processus zygomatique, une excroissance osseuse dirigée en dehors, en avant, puis en avant :

- Partie temporale : la plus grande, verticale.

- Partie basilaire : plus petite, horizontale.

Partie temporale

Supra-zygomatique, convexe et lisse, elle fait partie de l’écaille de l’os temporal, constitue le fond de la fosse temporale, et donne insertion au muscle temporal. Au tiers postérieur, un sillon marque l’artère temporale profonde postérieure.

Partie basilaire

Infra-zygomatique, correspondant au quart antéro-inférieur, rabattu à l’horizontale, soudé par son bord postérieur au bord antérieur du rocher. Elle contribue :

- En avant, au toit de la fosse infra-temporale, en continuité avec la grande aile de l’os sphénoïde.

- Plus en arrière, au tubercule articulaire du processus zygomatique, s’opposant au condyle mandibulaire (bouche ouverte).

- Dans sa partie postérieure, à la fosse mandibulaire, où s’encastre le condyle mandibulaire, formant l’articulation temporo-mandibulaire. Elle comprend :

- Une portion articulaire (avant).

- Une portion non articulaire : la fosse tympanale (arrière).

Les deux portions sont séparées par la fissure tympano-squameuse (scissure de Glaser), séparant l’écaille de la partie pétreuse et donnant insertion à la capsule de l’articulation temporo-mandibulaire.

- Au centre, le méat acoustique externe, surplombé par l’épine supraméatique.

- Plus en arrière, la zone criblée rétroméatique, perforée de foramens vasculaires.

- À l’arrière, la mastoïde, séparée par un vestige de la suture pétro-squameuse :

- Une partie squameuse (quart antérieur).

- Une partie pétreuse (trois quarts postérieurs).

La partie pétreuse de la mastoïde est un point d’insertion pour (d’arrière en avant) : muscle longissimus de la tête, muscle splénius de la tête, muscle sterno-cléido-mastoïdien. En bas et en arrière, l’incisure mastoïdienne, point d’insertion du muscle digastrique, et le foramen mastoïdien, passage d’une veine vers le sinus sigmoïde.

Processus zygomatique

La face externe est sous-cutanée et palpable, reliant le massif facial au crâne. La face médiale limite la fosse temporale et le passage du muscle temporal. Le bord supérieur se prolonge par une gouttière, point d’insertion des fibres postérieures du muscle temporal et du fascia du muscle temporal. Le bord inférieur donne insertion au muscle masséter, s’articule en avant avec le processus temporal de l’os zygomatique. En arrière, le tubercule zygomatique antérieur (insertion du ligament latéral temporo-mandibulaire) et le tubercule zygomatique postérieur.

Face endocrânienne

Divisée en :

- Partie squameuse (antérieure, écaille de l’os temporal).

- Partie pétreuse.

- Partie mastoïdienne (postérieure).

Partie squameuse

Concave, marquée par des sillons des branches de l’artère méningée moyenne et des empreintes des circonvolutions du lobe temporal. Limitée en bas par le vestige de la suture pétro-squameuse supérieure.

Partie pétreuse

En forme de pyramide quadrangulaire, oblique en avant et en dedans, avec deux faces endocrâniennes et deux exocrâniennes.

Face antéro-supérieure endocrânienne

Située dans la fosse crânienne moyenne, limitée entre le bord supérieur de la pyramide pétreuse et la fissure pétro-squameuse. Le toit du canal semi-circulaire supérieur forme un relief : l’éminence arquée. En avant, le toit de la cavité tympanique forme le tegmen tympani. À l’avant, le hiatus du canal du nerf grand pétreux et le hiatus du canal du nerf petit pétreux. À l’avant des hiatus, l’empreinte trigéminale logeant le cavum de Meckel.

Face postéro-supérieure endocrânienne

Située dans la fosse crânienne postérieure, limitée par les bords supérieur et postérieur de la pyramide pétreuse. Perforée par le méat acoustique interne, passage du nerf facial et du nerf vestibulocochléaire. Au-dessus et en arrière, la fossa subarcuata, s’ouvrant sur le canalicule vestibulaire. Plus en arrière, le foramen de l’aqueduc du vestibule.

Face postéro-inférieure exocrânienne

Limitée par les bords inférieur et postérieur de la pyramide pétreuse. Présente le foramen mastoïdien (passage du nerf facial) et le processus styloïde (insertion du bouquet de Riolan). Médialement, la facette jugulaire s’articule avec le processus jugulaire de l’os occipital. À l’avant, la fosse jugulaire, paroi externe du foramen jugulaire. Un orifice important : l’orifice externe/inférieur du canal carotidien, laissant passer l’artère carotide interne, ressortant au sommet par l’orifice interne/antérieur.

Face antéro-inférieure exocrânienne

Présente :

- Une partie postérieure (tympanique) entre la fissure tympano-squameuse et le bord inférieur, formant la paroi antérieure du méat acoustique externe.

- Une partie antérieure (pétreuse) entre les bords antérieur et inférieur, s’articulant avec le bord postérieur de la grande aile de l’os sphénoïde.

Bords de la pyramide pétreuse

- Bord supérieur : entre les faces antéro-supérieure et postéro-supérieure endocrâniennes, oblique en avant, en dedans et en haut. Présente deux échancrures pour les nerfs trijumeau et abducens, et un sillon pour le sinus pétreux supérieur. La grande circonférence de la tente du cervelet s’insère de chaque côté.

- Bord inférieur : entre les faces postéro-inférieure et antéro-inférieure exocrâniennes. Partie postérieure tympanique tranchante, partie antérieure pétreuse avec un sillon de la trompe d’Eustache.

- Bord antérieur : entre les faces antéro-supérieure endocrânienne et antéro-inférieure exocrânienne, forme un angle avec l’écaille, s’articule avec la grande aile de l’os sphénoïde, sauf à son extrémité antérieure formant le foramen déchiré.

- Bord postérieur : entre les faces postéro-supérieure endocrânienne et antéro-inférieure exocrânienne, s’articule avec la partie basilaire de l’os occipital, sauf au milieu où il contribue au foramen jugulaire. Présente une empreinte du sinus pétreux inférieur et la fossette pétreuse (ganglion inférieur du nerf glossopharyngien).

Sommet

Le sommet de la pyramide pétreuse répond au foramen déchiré, s’encastre entre la grande aile et le corps du sphénoïde, et présente l’orifice interne du canal carotidien.

Partie mastoïdienne

Fait partie de la fosse crânienne postérieure, marquée par le sillon du sinus sigmoïde. De part et d’autre, la tente du cervelet s’insère. En arrière, la fosse cérébelleuse reçoit le cervelet.

Bords de l’os temporal

- Bord sphénoïdal : portion verticale en biseau interne et portion horizontale en biseau externe, séparées par le point sphéno-squameux. S’articule avec la grande aile de l’os sphénoïde (sutures sphéno-squameuse et sphéno-pétreuse).

- Bord pariétal : portion squameuse (biseau interne, entre ptérion et entomion), portion mastoïdienne (biseau externe à l’avant, interne à l’arrière, entre entomion et astérion). S’articule avec le bord inférieur de l’os pariétal (sutures pariéto-squameuse et pariéto-mastoïdienne).

- Bord occipital : de l’astérion au sommet de la pyramide pétreuse. Portion postérieure verticale (biseau interne) puis horizontale (biseau externe) forme la suture occipito-mastoïdienne avec l’os occipital. Entre, le point condylo-squamomastoïdien. Portion antérieure forme le foramen jugulaire, puis la suture pétro-basilaire avec la partie basilaire de l’os occipital.

- Bord zygomatique : au sommet de l’apophyse zygomatique, s’articule avec le processus temporal de l’os zygomatique (suture temporo-zygomatique), formant l’arcade zygomatique.

Structures osseuses internes

Caisse du tympan

Cavité aplatie entre le méat acoustique externe et le labyrinthe osseux, constitutive de l’oreille moyenne, en forme de lentille biconcave. Elle présente :

- Paroi latérale tympanique.

- Paroi médiale labyrinthique.

- Circonférence :

- Paroi supérieure (tegmen tympani) : mince, partagée par la suture pétro-squameuse supérieure.

- Paroi inférieure : plancher surmontant la base du processus styloïde.

- Partie postérieure (mastoïdienne) : communique avec l’antre mastoïdienne par l’aditus ad antrum.

- Paroi antérieure (tubo-carotidienne) : porte l’orifice postérieur/tympanique de la trompe d’Eustache.

- Cavité tympanique :

- Étage supérieur (attique) : corps du marteau et de l’enclume.

- Étage inférieur (atrium) : manche du marteau, longue apophyse de l’enclume, étrier, et récessus hypotympanique.

Labyrinthe osseux

Vest ihan

Ovoïde, aplati transversalement, perpendiculaire au grand axe du rocher. Sa paroi latérale comprend la fenêtre du vestibule, en rapport avec la platine de l’étrier. Les parois supérieure et postérieure portent les orifices des canaux semi-circulaires.

Canaux semi-circulaires

Trois tubes recourbés s’ouvrant dans le vestibule par leurs deux extrémités, la partie antérieure étant ampullaire :

- Canal antérieur : plan vertical perpendiculaire au grand axe du rocher.

- Canal postérieur : plan vertical parallèle au grand axe du rocher, extrémité non ampullaire réunie à celle du canal antérieur.

- Canal externe (latéral) : plan à 30° par rapport à l’horizontale, avec une extrémité non ampullaire propre.

Cochlée

Conduit tubulaire, le canal spiral, raccordé à la partie antérieure et inférieure du vestibule, enroulé sur 2½ à 2¾ tours autour d’un axe conique (columelle ou modiolus), divisé en deux rampes :

- Rampe supérieure (vestibulaire).

- Rampe inférieure (tympanique).

Son sommet est la cupule de la cochlée. La fenêtre de la cochlée (fenêtre ronde) est en rapport avec la paroi médiale de la caisse tympanique.

Méat acoustique interne

Débouchant sur la face postéro-supérieure du rocher par le pore acoustique interne, sa partie distale est en rapport avec la paroi médiale du vestibule et la base de la cochlée. Oblique de dedans en dehors et d’avant en arrière, il mesure 10 mm de long et 5 mm de large.

Canal du facial (canal de Fallope)

Creusé dans le rocher, il présente trois segments :

- Segment labyrinthique : horizontal, perpendiculaire au grand axe du rocher, entre cochlée et vestibule.

- Segment tympanique : horizontal, parallèle au grand axe du rocher, entre vestibule et cavum tympani.

- Segment mastoïdien : vertical, entre cavum et antre mastoïdienne.

Os ethmoïde

Description

L’os ethmoïde, médian, situé sous l’échancrure ethmoïdale de l’os frontal, appartient à la paroi médiale de l’orbite et aux parois latérales des fosses nasales. Composé de quatre parties : lame verticale/perpendiculaire, lame criblée horizontale, et deux masses latérales. Sa forme complexe est comparée à un « voyageur portant des valises ». Il peut être le siège d’une ethmoïdite.

Lame verticale

Composée de deux segments :

- Segment supérieur crânien : forme en avant le processus crista galli, point d’attache de la faux du cerveau. Orienté dans un plan sagittal antéro-postérieur : base inférieure, sommet postérieur, deux faces latérales.

- Segment extracrânien (nasal) : forme la partie haute de la cloison des fosses nasales, de forme pentagonale.

Lame horizontale ou criblée

Perforée par de nombreux orifices pour les filets nerveux des voies olfactives (cellules bipolaires de Schultze). Elle comprend :

- Une face supérieure endocrânienne, au contact du nerf olfactif (Ire paire crânienne).

- Une face inférieure nasale.

Le bord postérieur s’articule avec la selle turcique et le corps de l’os sphénoïde. Le bord antérieur s’articule avec l’os frontal.

Masses latérales (labyrinthe ethmoïdal)

Deux blocs parallélépipédiques appendus à la lame criblée, creusés par les cellules ethmoïdales (cavités aériennes variables, formant un labyrinthe systématisé par les racines cloisonnantes des cornets, processus unciforme, bulle ethmoïdale). Six faces :

- Face médiale (nasale) : irrégulière, porte les cornets supérieur et moyen (lames osseuses en conques délimitant les méats supérieur et moyen, où s’ouvrent les ostiums des sinus paranasaux).

- Face latérale (orbitaire) : paroi médiale de l’orbite, appelée os planum.

- Face antérieure (maxillaire) : articulée avec le processus frontal du maxillaire.

- Face postérieure (sphénoïdale) : articulée avec le sphénoïde.

- Face supérieure (endocrânienne) : s’articule avec la partie ethmoïdale de la face exocrânienne de l’os frontal.

- Face inférieure (maxillaire) : articulée avec le maxillaire en avant, le palatin en arrière.

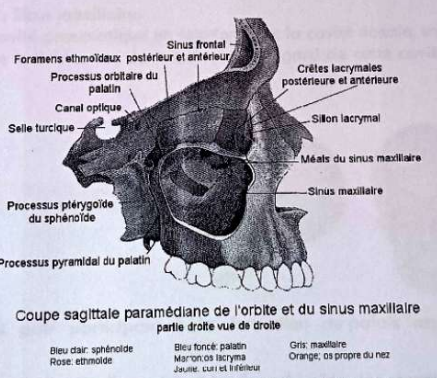

Os sphénoïde

Description

Os impair et médian participant à la base du crâne, à la calvaria, et au massif facial (cavités orbitaires et nasale). Sa forme évoque un « avion de chasse, chauve-souris, ou papillon ». Structure complexe, avec un corps médian et trois prolongements latéraux de chaque côté : petite aile, grande aile, processus ptérygoïde.

Corps du sphénoïde

Approximativement cubique, percé du sinus sphénoïdal, s’ouvrant en avant dans la partie supérieure des fosses nasales par les ostia sphénoïdaux.

- Face supérieure : quatre parties d’avant en arrière :

- Jugum.

- Sillon chiasmatique (chiasma optique).

- Tubercule de la selle (insertion du bord antérieur de la tente de l’hypophyse).

- Crête synostosique (extrémités : apophyses clinoïdes moyennes).

- Sillon transversaire/coronaire (sinus coronaire).

- Selle turcique (hypophyse).

- Dorsum sellae (processus clinoïdes postérieurs pour la tente du cervelet).

- Face inférieure : paroi supérieure du rhinopharynx, avec une crête sphénoïdale inférieure, rétrécie latéralement par l’origine de la lame interne du processus ptérygoïde.

- Face antérieure : crête médiane articulée avec la lame perpendiculaire de l’os ethmoïde, bordée de gouttières (paroi postérieure de la cavité nasale). La moitié supérieure des gouttières est occupée par l’orifice du sinus sphénoïdal, et en dehors, des demi-cellules s’articulent avec celles des masses latérales de l’ethmoïde.

- Face postérieure : soudée à la partie basilaire de l’os occipital (suture sphéno-occipitale/basilaire).

- Faces latérales : donnent naissance aux grandes et petites ailes, participent aux parois médiales des orbites. Présentent la gouttière de la carotide interne en S, commençant verticalement dans le tiers postérieur, se recourbant horizontalement, puis montant derrière la racine postéro-inférieure de la petite aile.

Petites ailes du sphénoïde

S’étendent horizontalement en dehors, finissant pointues sans toucher la grande aile.

- Face supérieure : partie postérieure de l’étage antérieur de la base du crâne.

- Face inférieure : plafond de la fente sphénoïdale.

- Bord postérieur : termine en dedans par l’apophyse clinoïde antérieure, sépare les étages antérieur et moyen de la base du crâne.

- Bord antérieur : s’articule avec l’os frontal à la base de l’orbite, en association avec les grandes ailes.

- Naît par deux racines :

- Antéro-postérieure : continuation du jugum sphénoïdal.

- Postéro-inférieure : plus épaisse, ascendante.

Leur jonction forme en dehors le canal optique (passage du nerf optique et de l’artère ophtalmique), bordé par le processus clinoïde antérieur.

L’allongement pathologique est appelé hypertélorisme.

Fissure orbitaire supérieure

Espace entre la petite et la grande aile, permettant la communication entre l’endocrâne et l’orbite pour les nerfs oculomoteur, abducens, trochléaire, ophtalmique (première branche du trijumeau), et la veine ophtalmique.

Grande aile du sphénoïde

Convexe en avant, s’enroulant en dehors et en arrière, avec deux faces :

- Face endocrânienne : concave en haut et en arrière, avec trois orifices constants et deux inconstants :

- Foramen rond : nerf maxillaire (deuxième branche du trijumeau).

- Foramen ovale : nerf mandibulaire (troisième branche, V3) et artère méningée accessoire.

- Foramen épineux : artère méningée moyenne.

- Trou de Vésale (inconstant).

- Canal d’Arnold (inconstant).

- Face exocrânienne : deux parties (interne et externe) séparées par la crête zygomatique, qui s’articule avec le massif facial. Lisse et plane pour faciliter le mouvement du globe oculaire, elle s’articule avec l’os frontal, le palatin, le malaire, et l’os planum pour former les parois latérale et postérieure de l’orbite. Divisée en parties horizontale et verticale par le tubercule sphénoïdal. Sur la partie horizontale, la crête sphéno-temporale délimite le plan sous-temporal, contenant les foramens ovale, épineux, et parfois le trou de Vésale et le canal d’Arnold.

Bords

- Bord postérieur : libre, lisse interne, rugueux externe, rejoint le bord externe par l’épine du sphénoïde. Délimite avec le rocher le foramen déchiré (artère carotide interne).

- Bord externe : rugueux, large.

- Bord supérieur : lisse interne, rugueux externe, délimite la fente sphénoïdale interne, forme externe un triangle puis un biseau.

Processus ptérygoïde

Naît de la face inférieure du corps et de la grande aile, formant un dièdre vertical avec :

- Lame médiale : base avec processus vaginal, extrémité inférieure avec hamulus.

- Lame latérale : extrémité avec processus ptérygo-épineux.

Les deux racines délimitent un canal pour le nerf et l’artère du canal ptérygoïdien. La lame médiale participe à la paroi latérale de la cavité nasale. L’angle du dièdre (fosse ptérygoïde) donne insertion aux muscles : - Ptérygoïdien latéral.

- Ptérygoïdien médial.

- Une partie du tenseur du voile du palais (tendon dans le sillon hamulaire).

- Aponévroses et ligaments.

Os occipital

Description

Os en forme de losange, taillé dans un segment de sphère, formant la majeure partie du pôle de l’ovoïde crânienne. Percé du foramen magnum, plus large en arrière, pour le passage de l’axe cérébro-spinal, de ses enveloppes, et des vaisseaux. Situé à l’arrière du crâne, il s’articule avec les os pariétaux, temporaux, sphénoïde, et atlas. Composé de :

- Une écaille (partie postérieure de la voûte crânienne).

- Une partie basilaire (partie postérieure de la base du crâne).

- Deux jonctions latérales (supportent le poids du crâne sur la colonne vertébrale).

Face externe

- Écaille : présente plusieurs lignes nucales (suprêmes, supérieures, inférieures, droite et gauche), délimitant des champs d’insertion musculaire :

- Sterno-cléido-mastoïdien et trapèze (haut).

- Semi-épineux de la tête et oblique supérieur (milieu).

- Petit et grand droit postérieur de la tête (bas).

- Jonctions latérales :

- Condyle occipital : s’articule avec l’os atlas.

- Foramen de l’hypoglosse.

- Canal condylaire.

- Échancrure latérale (incisure jugulaire) : limitée en arrière par le processus jugulaire.

Face interne

- Écaille : présente la protubérance occipitale interne, d’où partent :

- Sillon du sinus sagittal supérieur.

- Sillons du sinus transverse.

- Crête occipitale.

Ces sillons délimitent deux fosses cérébelleuses et deux fosses cérébrales.

- Jonctions latérales :

- Sillon du sinus sigmoïde.

- Foramen de l’hypoglosse.

- À l’opposé de l’écaille, le clivus, rainure plate remontant vers le sphénoïde, supportant une partie de la moelle allongée.

Bords

- Bords latéraux : divisés par les angles latéraux en antéro-externe et supéro-externe.

- Bord antérieur : large, épais, soudé à la face postérieure du corps du sphénoïde.

- Bord antéro-externe : trois tiers :

- Antérieur : rugueux, uni à la pyramide pétreuse du temporal (suture avec gouttière pétro-occipitale endocrânienne).

- Postérieur : rugueux, articulé avec le mastoïde.

- Moyen : libre, forme avec la pyramide pétreuse le trou déchiré postérieur.

À l’extrémité postérieure du foramen magnum, le bord se relève par l’apophyse jugulaire, contournée par une gouttière aboutissant au trou déchiré postérieur. Deux épines jugulaires (occipital et pétreuse), unies par un trousseau fibreux, subdivisent le foramen en compartiments antérieur et postérieur.

- Bord supéro-externe : uni au pariétal par une suture épaisse et dentée.

Os maxillaire

Situation

Os pair et symétrique participant au massif facial, formant avec son homologue :

- L’arcade dentaire supérieure (s’articule avec l’arcade inférieure via les dents).

- La partie inférieure de l’orbite osseuse.

- La face latérale des fosses nasales.

- Le palais osseux.

S’articule avec tous les os du massif facial supérieur (palatin, zygomatique, lacrymal, cornet nasal inférieur, nasal, vomer) et avec l’os frontal et l’os ethmoïde du crâne. Composé d’un corps (creusé du sinus maxillaire) et d’un processus frontal.

Constitution

Os irrégulier, de forme pyramidale, avec :

- Cinq faces.

- Six bords.

- Une base.

- Un sommet.

- Quatre processus.

- Un sinus maxillaire, en relation avec le nez.

Les faces

- Face antérieure (jugale) : sous-cutanée, palpable.

- Face postérieure : constitue les fosses infra-temporales et ptérygo-palatines.

- Face supérieure (orbitaire) : paroi inférieure de la cavité orbitaire.

- Face inférieure : deux parties :

- Latérale : rebord alvéolaire.

- Médiale : processus palatin du maxillaire.

- Face médiale : contient le hiatus.

La base et le sommet

- Base : médiale, forme la paroi latérale de la cavité nasale et supérieure de la cavité orale, prolongée par l’os palatin.

- Sommet : processus zygomatique du maxillaire, s’articule avec l’os zygomatique.

Les processus

- Processus frontal : s’articule avec l’os lacrymal, nasal, frontal (bord nasal), et ethmoïde.

- Processus palatin : sépare les cavités nasales de la cavité orale.

- Processus alvéolaire : en arc, creusé de cavités recevant les dents.

- Processus zygomatique : participe à l’arcade zygomatique.

Sinus maxillaire

Cavité pneumatique en relation avec la cavité nasale, de volume variable selon l’âge et les individus. Les dents en regard sont appelées dents antrales.

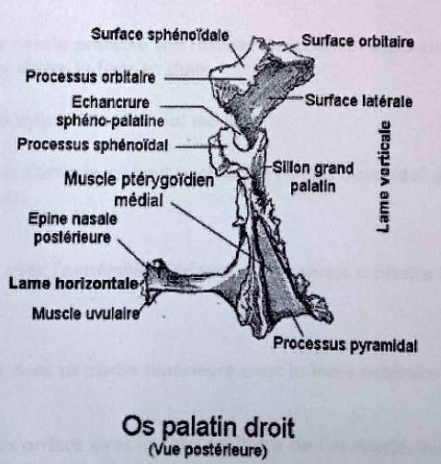

Os palatin

Description

Os pair participant au palais osseux et aux parois des cavités nasales. S’articule avec les os maxillaires, sphénoïde, ethmoïde, cornets nasaux inférieurs, vomer, et son vis-à-vis. En forme de « L » en vue latérale, avec :

- Une lame perpendiculaire (verticale, paroi latérale des fosses nasales).

- Une lame horizontale (palais osseux).

Lame horizontale

Quadrilatère, avec deux faces et quatre bords :

- Face supérieure : concave, plancher de la cavité nasale.

- Face inférieure : irrégulière, forme la partie postérieure de la voûte palatine, avec l’orifice inférieur du conduit palatin postérieur.

- Bord ventral/antérieur : oblique en dehors et en arrière, s’articule avec le processus palatin du maxillaire.

- Bord médial : surmonté d’une crête limitant avec celle du palatin opposé une rainure pour le bord inférieur du vomer, termine en arrière par l’épine nasale postérieure. S’articule avec son vis-à-vis.

- Bord dorsal/postérieur : prolongé par le palais mou.

- Bord latéral : soudé à la portion verticale.

Lame perpendiculaire (verticale)

Quadrilatère, plus grande et mince que la lame horizontale, avec deux faces et quatre bords :

- Face médiale : partie postérieure de la paroi externe des fosses nasales, présentant de haut en bas :

- Crête ethmoïdale : oblique en bas et en arrière, s’articule avec le cornet moyen.

- Gouttière : paroi latérale du méat moyen.

- Crête conchale : s’articule avec le cornet inférieur.

- Deuxième gouttière : paroi latérale du méat inférieur.

- Lame horizontale : soudée par son bord latéral.

- Face latérale : irrégulière, lisse en haut, sommet de la fosse zygomatique, traversée par une gouttière verticale formant la majeure partie du canal palatin postérieur.

- Bord antérieur : oblique en bas et en avant, extrémité antérieure d’une lamelle fine sous le méat du sinus maxillaire.

- Bord supérieur : deux processus séparés par l’échancrure sphénopalatine, face à une échancrure correspondante du sphénoïde, donnant passage aux nerfs et vaisseaux sphénopalatins.

Processus antérieur (orbitaire)

Déjeté latéralement, supporté par un col, avec cinq facettes :

- Facette interne : concave, s’articule avec l’ethmoïde et ses cellules.

- Facette antérieure : s’articule avec l’angle postérieur de la face orbitaire du maxillaire.

- Facette postérieure : s’articule avec le sphénoïde.

- Facette supérieure : lisse, plancher de l’orbite.

- Facette externe : regarde l’arcade zygomatique.

Processus postérieur (sphénoïdal)

Trois facettes :

- Face médiale : paroi latérale des fosses nasales.

- Face latérale : paroi de la fosse zygomatique.

- Face crâniale : s’articule avec le sphénoïde, forme le conduit ptérygopalatin.

Bord postérieur

Dans sa partie basse, le (processus pyramidal) déjeté en dehors, avec trois faces et une base :

- Face médiane : fosse ptérygoïdienne.

- Face latérale : s’articule en haut avec le maxillaire, en bas à la fosse zygomatique.

- Bord inférieur : prolongé avec la lame horizontale.

Os lacrymal

Description

Os pair, petit, quadrilatère, participant à la paroi médiale de l’orbite et latérale de la cavité nasale, avec deux faces et quatre bords.

Face latérale (orbitaire)

Divisée par la crête lacrymale postérieure, portant en bas un hamulus lacrymal (petit crochet vers l’avant).

- Portion antérieure : plus étroite, forme le sillon lacrymal. En haut, avec le sillon lacrymal du maxillaire, forme la fosse du sac lacrymal (contient le sac lacrymal). En bas, les deux sillons forment le canal lacrymo-nasal, rejoignant le méat nasal inférieur.

- Portion postérieure : en haut, en continuité avec la lame orbitaire de l’os ethmoïde (paroi médiale de l’orbite). En bas, s’articule avec la face nasale du maxillaire, comblant partiellement le hiatus maxillaire.

Face médiale (nasale)

Présente une rainure verticale correspondant à la crête de la face opposée, divisant la face en deux :

- Partie antérieure : méat moyen.

- Partie postérieure : s’articule en haut avec le labyrinthe ethmoïdal, en bas répond au méat nasal moyen.

Bords

- Bord supérieur : s’articule avec l’extrémité inférieure du processus orbitaire interne de l’os frontal.

- Bord postérieur : s’articule en haut avec la lame orbitaire de l’os ethmoïde.

- Bord inférieur : s’articule en arrière avec la face orbitaire du maxillaire, en avant avec le cornet nasal inférieur.

- Bord antérieur : s’articule avec le processus frontal du maxillaire.

Sa relation avec le cornet inférieur explique que les larmes humidifient le méat inférieur et participent à l’expiration de l’air pour éviter l’assèchement de la muqueuse.

Cornet nasal inférieur

Description

Os pair situé à la partie inférieure des fosses nasales, formant le méat nasal inférieur. Lamelle osseuse enroulée verticalement, allongée d’avant en arrière, avec deux faces, un bord supérieur, et un bord inférieur.

Face médiale

Convexe, face à la cloison des fosses nasales, marquée par des sillons correspondant aux vaisseaux sanguins.

Face latérale

Concave, limite du méat nasal inférieur.

Bord supérieur

Mince, irrégulier. Dans son quart antérieur, s’articule avec la crête conchale du maxillaire. La portion moyenne croise le hiatus maxillaire, avec trois processus :

- Processus lacrymal : s’articule avec le bord inférieur de l’os lacrymal, contribue au canal lacrymo-nasal.

- Processus maxillaire : recourbé en dehors et en bas du hiatus maxillaire, qu’il obture partiellement. Son bord postérieur s’articule avec le processus maxillaire de l’os palatin.

- Processus ethmoïdal : s’articule avec le processus unciforme de l’os ethmoïde.

Dans son quart postérieur, s’articule avec la crête conchale de l’os palatin.

Bord inférieur

Libre.

Rapport

Entièrement recouvert par la muqueuse nasale et ses vaisseaux et nerfs.

Os nasal

Description

Os plat, pair, symétrique du massif facial, donnant forme aux ailes du nez. Quadrilatère, plus large en bas qu’en haut, avec deux faces et quatre bords.

Face antérieure (externe)

Concave de haut en bas, convexe transversalement. Au tiers inférieur et latéralement, un foramen vasculaire pour une petite veine. En bas et médialement, insertion des muscles procérus.

Face postérieure (interne)

Concave transversalement. En haut et médialement, une surface articulaire pour l’épine nasale de l’os frontal. En bas, un sillon vasculo-nerveux pour le nerf ethmoïdal antérieur. Tapissée par la muqueuse olfactive.

Bords

- Bord supérieur (frontal) : s’articule avec le bord nasal de l’os frontal (suture dentelée).

- Bord inférieur : s’articule avec les cartilages du nez, forme la limite supérieure de l’orifice piriforme.

- Bord externe (maxillaire) : s’articule avec la branche montante de l’os maxillaire (suture écailleuse).

- Bord interne (nasal) : s’articule avec l’os nasal opposé, formant un sillon pour l’épine nasale de l’os frontal et la lame perpendiculaire de l’os ethmoïde. Le coin supérieur correspond au point craniométrique du nasion.

Os zygomatique

Description

Os de la face correspondant à la pommette, reliant le neurocrâne et le splanchnocrâne. Présente trois faces, quatre bords, et trois processus.

Face latérale (jugale)

Sous la peau de la pommette, convexe. Présente le foramen zygomatico-facial (rameau zygomatico-facial du nerf zygomatique et rameau de l’artère lacrymale). Le long du bord inférieur, insertion du muscle masséter. En haut, insertion des muscles grand et petit zygomatique.

Face postérieure (temporale)

Concave transversalement, convexe verticalement. Présente le foramen zygomatico-temporal (nerf zygomatico-temporal et rameau de l’artère lacrymale). Limite antérieure de la fosse temporale.

Face médiane (orbitaire)

Concave, avec le foramen zygomatico-orbitaire (nerf zygomatique). Forme la paroi latérale de l’orbite.

Bords

- Bord supérieur (orbitaire) : sépare les faces médiane et latérale, forme le rebord orbitaire, en continuité avec l’arcade orbitaire de l’os frontal.

- Bord postérieur (temporal) : en S, sépare les faces postérieure et latérale, en continuité avec la ligne temporale de l’os frontal, donne insertion au fascia temporal.

- Bord antérieur (maxillaire) : s’articule avec le processus zygomatique de l’os maxillaire.

- Bord inférieur (massétérin) : insertion du muscle masséter.

Processus

- Processus antérieur (maxillaire) : s’articule avec le processus zygomatique de l’os maxillaire.

- Processus postérieur (temporal) : s’articule avec le processus zygomatique de l’os temporal, formant la portion antérieure de l’arcade zygomatique.

- Processus supérieur (frontal) : s’articule en haut avec le processus zygomatique de l’os frontal, en arrière avec le bord antérieur de la grande aile de l’os sphénoïde. Une petite portion libre forme la limite externe de la fissure orbitaire inférieure.

Le zygomatique est aussi un muscle attaché à la pommette, impliqué dans le sourire.

Vomer

Description

Os plat, impair, médian du massif facial, formant une lame verticale constituant la partie postéro-inférieure de la cloison nasale. Deux faces et quatre bords.

Faces

Recouvertes par la muqueuse nasale, présentant un sillon neurovasculaire pour l’artère naso-palatine et le nerf naso-palatin.

Bords

- Bord supérieur : sillon formé par les deux ailes du vomer, s’articule par une schindylèse avec la face inférieure du corps du sphénoïde (canal voméro-rostral/sphéno-vomérien médian).

- Bord antérieur : incliné vers le bas et en avant, s’articule en haut avec l’os ethmoïde, en bas avec le septum nasal.

- Bord inférieur : s’articule en avant avec le sillon intermaxillaire des os maxillaires, en arrière avec le sillon interpalatin des os palatins.

- Bord postérieur : libre, mince, oblique en bas et en avant.

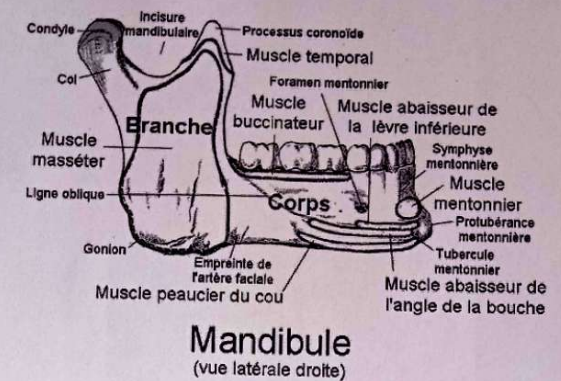

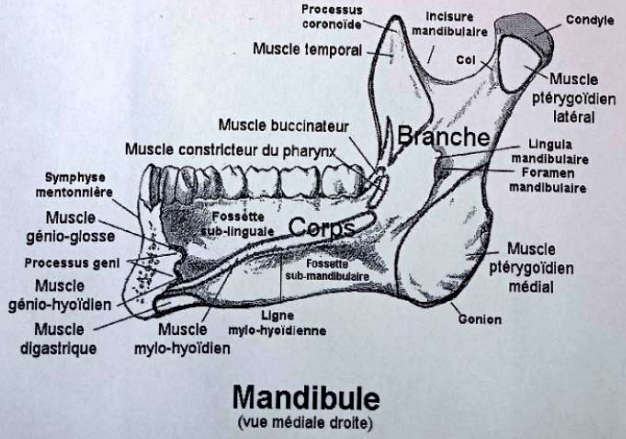

Mandibule

Description

Os impair formant la mâchoire inférieure, composé d’un corps et de deux branches.

Corps de la mandibule

En forme de fer à cheval, horizontal, constitué d’un os basal (dense, nervuré) entourant le processus alvéolaire (spongieux) portant les dents. Creusé du trou dentaire inférieur (nerfs et artères alvéolaires inférieures).

- Foramen mandibulaire : orifice d’entrée du canal, au niveau de la branche montante, à l’extérieur de l’épine de Spix (lingula mandibulaire).

- Le canal se termine au trou mentonnier, à mi-hauteur du corps, entre les deux prémolaires inférieures.

- Foramen mentonnier : sur la moitié antérieure, résurgence du nerf mentonnier (issu du nerf alvéolaire inférieur). Une fracture passant par ce trou entraîne une anesthésie du territoire cutané correspondant.

- Face latérale : insertion du muscle buccinateur.

- Face médiale : insertion du muscle mylo-hyoïdien.

Branches de la mandibule

S’articulent avec l’os temporal via l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), permettant la mobilité.

- À l’extrémité supérieure :

- Condyle articulaire.

- Processus coronoïde : insertion du muscle temporal.

- Face latérale externe : insertion du muscle masséter sur la tubérosité massétérique.

- Face interne : insertions du muscle ptérygoïdien médial et, au niveau du col, du muscle ptérygoïdien latéral.

Anatomie cranio-faciale (Orthopédie dento-faciale)

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Anatomie cranio-faciale (Orthopédie dento-faciale)

[…] croissance de la base du crâne est un phénomène complexe influencé par de multiples facteurs, en rapport […]