La digue Dentaire (odontologie conservatrice et endodontie)

La digue Dentaire (odontologie conservatrice et endodontie)

Introduction

Depuis le XIXe siècle (Barnum) et les premières descriptions de la digue, les avantages et bénéfices du champ opératoire endodontique n’ont eu de cesse de s’accroître. Il est intéressant de constater que ce dispositif visionnaire, décrit initialement pour une protection du patient et un confort opératoire du praticien, s’intègre parfaitement avec les évolutions récentes des plateaux techniques, tel l’apport des aides optiques (loupes, microscope opératoire), et les conceptions modernes microbiologiques.

Définition

Une digue dentaire est un carré de feuille en latex ou en polyuréthane mince, souple, extensible et totalement imperméable. Elle est destinée à isoler la dent à traiter de la cavité buccale. Outre son utilisation chez les chirurgiens-dentistes, la digue dentaire est utilisée pour se protéger des maladies et infections transmissibles.

Les avantages de la digue

Les avantages de la digue en endodontie sont à considérer tant du point de vue du patient que de celui du praticien :

- Le patient est protégé de l’ingestion ou de l’inhalation d’instruments endodontiques, de débris, de solution d’irrigation ou d’autres solutions irritantes.

- La réalisation de l’acte au sein d’un champ opératoire propre assure l’asepsie du site.

- La rétraction et la protection des tissus mous (lèvres, langue, joues, plancher buccal) sont assurées lors de l’utilisation d’instruments rotatifs.

- La visibilité du site opératoire est améliorée. La vision du praticien est alors seulement centrée sur la dent traitée, ce qui améliore sa concentration et la qualité du soin qu’il effectue.

- Les interruptions verbales du patient sont limitées. La fréquente nécessité d’aspiration ou d’utilisation du crachoir est aussi supprimée.

- L’équipe soignante (chirurgien-dentiste, assistantes) est protégée des infections transmises par la salive.

- Le praticien possède un confort opératoire accru qui lui permet de sereinement s’absenter le temps de répondre à un coup de fil urgent en laissant le patient protégé sous la surveillance de l’assistante.

- Le praticien améliore considérablement les sensations tactiles de son exercice. L’utilisation d’instruments endodontiques doit se faire toujours du bout des doigts sans pression excessive ; or, l’absence de digue impose au praticien de tenir fermement les limes pour éviter leur ingestion ou leur inhalation.

- La digue permet d’éviter la formation de buée, élément déterminant pour une meilleure visibilité lorsque des aides optiques sont utilisées.

- La situation est plus confortable pour les patients qui ne ressentent plus la présence oppressante des mains, d’instruments ou de liquides au sein de leur sphère orale.

- Lors de séances longues, l’arceau du crampon permet au patient de s’appuyer légèrement dessus et donc de limiter l’effort d’ouverture buccale.

Plateau technique

Le plateau technique pour la pose d’une digue est relativement restreint. Il est donc préférable de posséder plusieurs exemplaires des différents éléments nécessaires à la pose d’une digue pour faciliter le roulement entre les cycles de stérilisation. Afin d’optimiser l’ergonomie, les éléments suivants sont nécessaires :

- Cadre à digue (cadre de Young métallique).

- Feuille de digue.

- Sélection de crampons.

- Pince à perforer.

- Pince à clamp.

- Seringue avec un embout White Mac (calfatage de la digue).

- Fil interdentaire ciré.

- Wedjets.

Digue

- Les feuilles de digue existent en différentes tailles : 6 × 6 pouces (patient adulte) ou 5 × 5 pouces (pédodontie) et sont constituées de latex.

- La digue de caoutchouc peut se présenter selon des coloris variés qui offrent du contraste avec la dent. Face aux nombreux coloris disponibles, seule la prise en compte du type de teinte influe sur l’usage clinique. Les teintes claires permettent une transparence qui s’avère utile lors du placement du film radiologique en peropératoire. Les teintes foncées créent un environnement sombre autour de la dent, augmentant les contrastes et améliorant le travail sous aide optique du type microscope opératoire.

- L’épaisseur est aussi variable (exprimée par le fabricant par : light, medium, heavy, et extra heavy). Les feuilles les plus épaisses servent pour les isolements pluraux, en odontologie conservatrice pour la restauration d’un secteur par exemple. Elles sont plus résistantes à la déchirure, repoussent mieux la gencive marginale et mettent donc plus facilement en évidence les limites cervicales. Les feuilles moyennes et fines sont les plus communes, les plus faciles à manipuler, elles sont recommandées pour l’isolement unitaire et indiquées en endodontie. Leur finesse leur confère un passage des points de contact plus aisé mais l’inconvénient d’être plus fragile.

Les crampons

- Ils sont habituellement fabriqués en acier inoxydable, recyclables et stérilisables, et depuis quelques années, on trouve des crampons en acier dépoli ou en plastique. Ils sont utilisés pour sécuriser le champ opératoire sur les dents qui doivent être isolées et pour rétracter au maximum le tissu gingival.

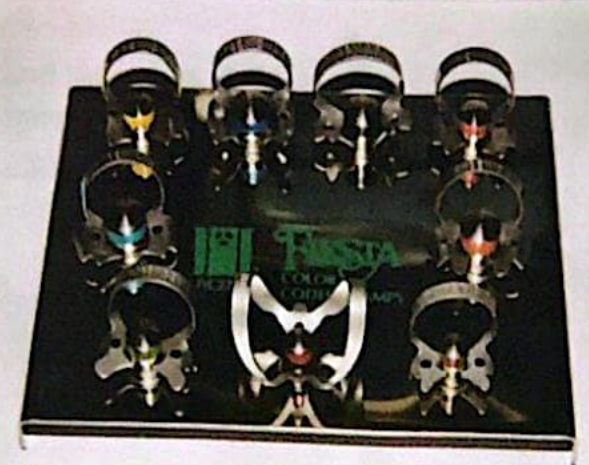

- Crampons Fiesta HYGENIC dépolis et codes couleurs en fonction de leurs différentes tailles.

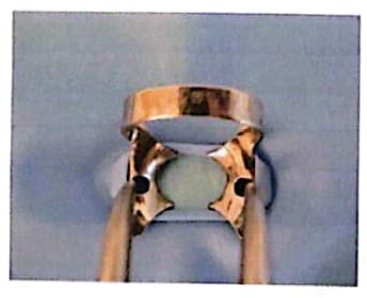

- La dent à soigner, maintenue stable par les appuis du crampon, via ses 2 mors (angle mésial et distal de la dent) et ses 4 points de contact sur la dent. Un arceau relie les 2 mors. Les mors des crampons peuvent être plats, dentelés ou modifiés pour s’adapter au contour de la dent. Chacun dispose d’une trouée pour permettre la saisie avec la pince à crampons.

Types de crampons

- Crampons à ailettes : Ils se définissent comme des projections sur l’aspect extérieur de leurs mâchoires. Ils fournissent une stabilisation et un retrait supplémentaire de la digue, les ailes sont passées à travers les trous perforés dans la digue.

- Crampons sans ailettes : Le crampon est d’abord placé sur la dent et le champ est ensuite étiré sur la dent. Les crampons sans ailette occupent moins de place dans le sens transversal, évitant une gêne pour le patient possédant une faible ouverture buccale.

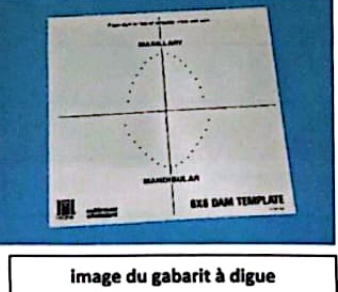

Le gabarit

Tout comme le principe du calque, le gabarit est utilisé pour marquer la position des dents sur la feuille de digue et faciliter le repérage des perforations. Souvent en plastique, on le positionne sous la feuille de digue, il calque les arcades ouvertes, et l’assistante marque au feutre indélébile la position des dents.

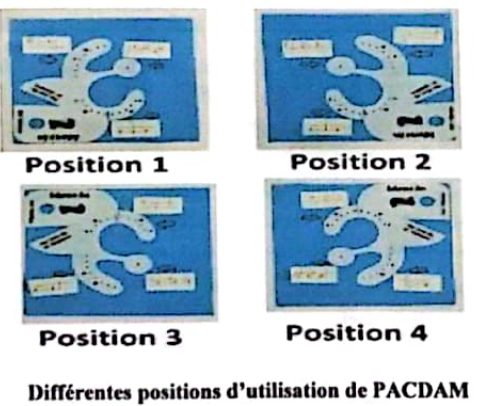

Le PACDAM

Le PACDAM est un outil qui aide à la mise en place d’un champ opératoire de type digue conventionnelle, à partir de feuille en latex. Il apporte l’aide d’un guide/patron pour localiser l’emplacement des trous sur la digue. Le PACDAM est un accessoire qui permet, en quelques secondes, de marquer sur la digue, avec précision, l’endroit des perforations à réaliser. C’est un patron universel qui peut être utilisé sur dents de lait et définitives. Le PACDAM se positionne sur un des 4 coins de la feuille de digue, et si nous voulons travailler sur une dent unitaire, il suffit de marquer le point central puis de le perforer avec la pince emporte-pièces. Si nous sommes amenés à isoler une arcade complète ou un quadrant, nous choisirons un des mors correspondant du claquoir du PACDAM.

Positions d’utilisation du PACDAM

- Position 1

- Position 2

- Position 3

- Position 4

Pinces

Pince à perforer : La pince d’Ivory

C’est le modèle de pince emporte-pièce à un seul diamètre d’alésage. Pour une meilleure perforation de la feuille de digue, ne pas craindre de fermer et de serrer la pince d’une manière franche et rigoureuse.

Pince à perforer : La pince d’Ainsworth

La pince d’Ainsworth est constituée d’une molette fixée sur un axe de rotation, ce plateau est perforé lui-même de 5 trous de diamètres différents allant de 0.7 à 2 millimètres. En fonction de la position de rotation du plateau, l’alésage correspondant est fixé en face du pointeau. L’action de serrer la pince permet de poinçonner le latex intercalé. En fonction des dents à isoler, les diamètres de perforations rondes peuvent être différents.

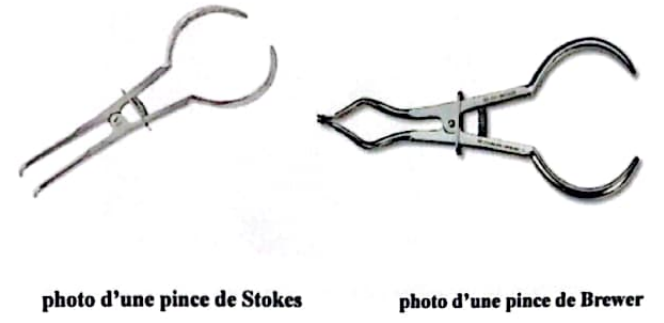

Pinces à crampons

Le choix de la pince à clamps appartient au praticien, elle permet de positionner et de retirer le crampon sur la dent à isoler. Le crampon est bloqué par les ergots de la pince qui se fixent dans les encoches situées de chaque côté du crampon. L’action de serrer la pince écarte les mors du crampon, ce qui facilite sa préhension et sa pose sur la dent concernée.

- Pince de Stokes

- Pince de Brewer

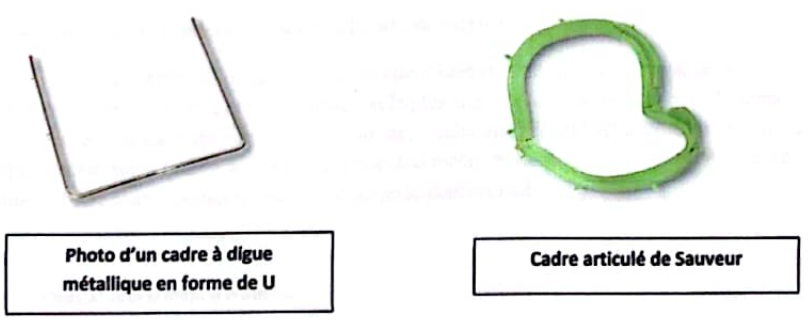

Cadre à digue (châssis de retenue)

Le cadre à digue est utilisé pour tendre la feuille de digue autour du clampage d’une dent. Il est nécessaire de maintenir en tension la digue de façon à repousser les lèvres et les joues. Le cadre à digue permet justement d’étendre la feuille de digue en jouant sur son élasticité.

- Cadre à digue métallique en forme de U

- Cadre articulé de Sauveur

Les accessoires au maintien de la feuille

Durant toute la mise en place de la digue dentaire, il y a tout un nombre d’astuces et d’accessoires qui facilitent sa tenue, et potentialisent son étanchéité. Pour cela, la feuille de digue n’est pas seulement maintenue par le clamp, mais aussi grâce à d’autres moyens tels que :

- Le téflon pour protéger la dent adjacente contre l’acidité du mordançage.

- Wedjet et clamps pour isolation du secteur antérieur.

- Fil de soie.

- Coin de bois.

- Flowables wings.

- Contact Wedge.

- Des matériaux de calfatage pour assurer l’étanchéité du champ.

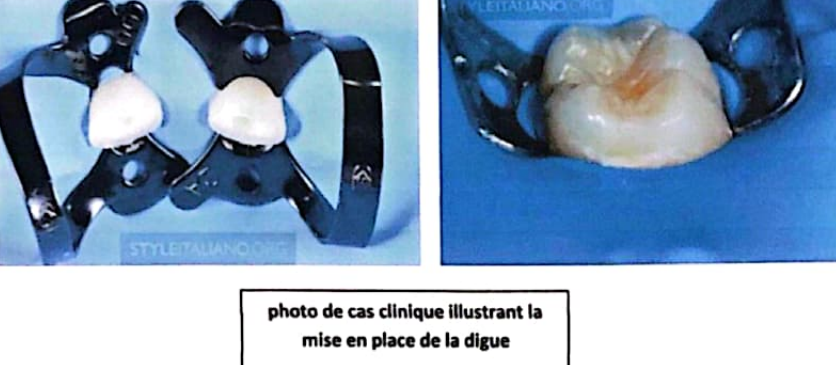

Techniques de mise en place du champ opératoire

Plusieurs façons de poser la digue sont possibles et toutes sont valables selon les habitudes du praticien et le choix du crampon le plus adapté à la situation clinique. Pourtant, toutes les techniques présentées reposent sur un postulat essentiel qui est le positionnement de la perforation sur la feuille de digue. La digue doit recouvrir l’ensemble de la cavité orale du patient et être placée de façon symétrique selon le plan sagittal.

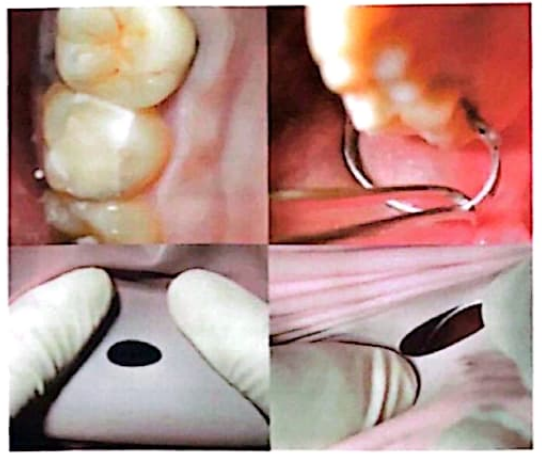

Technique dite crampon d’abord

- Situation initiale avant la pose de la digue sur la dent 27.

- Stabilité du crampon vérifiée à l’aide d’une précelle de Perry.

- Perforation écartée entre les doigts du praticien.

- Insertion de la perforation au niveau de l’arceau du crampon.

Technique dite directe

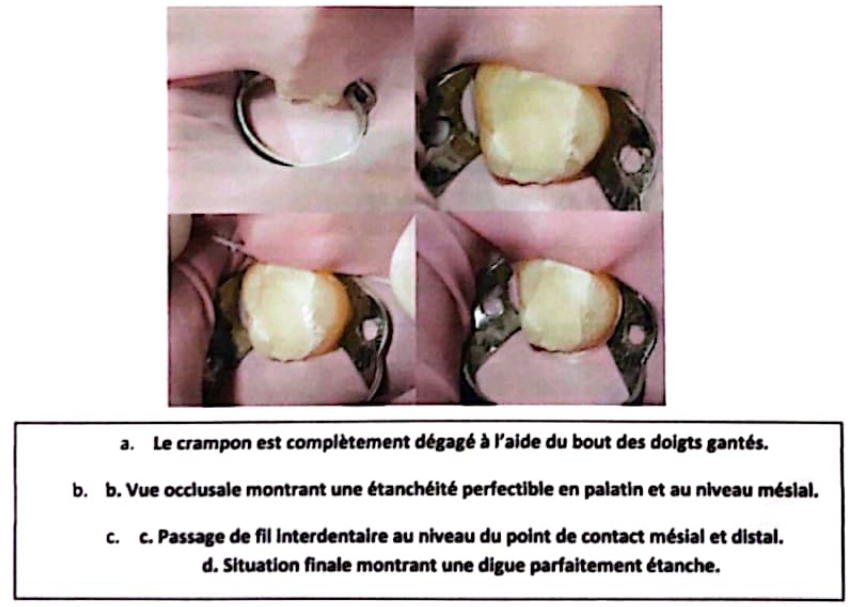

- Le crampon est complètement dégagé à l’aide du bout des doigts gantés.

- Vue occlusale montrant une étanchéité perfectible en palatin et au niveau mésial.

- Passage de fil interdentaire au niveau du point de contact mésial et distal.

- Situation finale montrant une digue parfaitement étanche.

Technique dite parachute

Technique dite du parachute de pose de digue. D’une main, le praticien tient la pince à crampons au niveau des mors tandis que l’autre main tient la digue repliée, donnant l’image d’un parachute. La mise en place de la digue et du crampon s’effectue donc d’un seul tenant par le positionnement des mors autour de la dent à isoler. La visibilité est améliorée car le praticien garde dans une main la digue (forme de parachute) et permet ainsi de dégager la dent à clamper. Une fois le crampon mis en place, la digue est relâchée et est passée au niveau des mors à l’aide d’une spatule de bouche ou du bout des doigts gantés du praticien.

Technique dite à ailettes

Après vérification de la stabilité du crampon à ailettes, celui-ci est retiré et les ailettes sont placées dans la perforation de telle façon qu’elles soient cachées par la digue. Les trous du crampon sont, eux, atteignables et la pince à crampons permet la préhension de l’ensemble digue-crampon. La mise en place de la digue et du crampon s’effectue donc d’un seul tenant par le positionnement des mors autour de la dent à isol wholesalers. À l’aide d’une spatule de bouche ou du bout de ses doigts gantés, le praticien libère les ailettes.

Mise en place du cadran

Une fois la digue posée, le cadre est posé afin de maintenir la digue étendue. Le cadre à digue est mis en place et l’étanchéité est assurée par un repositionnement du crampon au-dessus de la digue et par le passage du fil interdentaire.

La digue Dentaire (odontologie conservatrice et endodontie)

La digue Dentaire (odontologie conservatrice et endodontie)

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply