LE COLLAGENE (Parodontologie)

LE COLLAGENE (Parodontologie)

INTRODUCTION

Les protéines se séparent en deux catégories. Les protéines fonctionnelles interviennent dans des processus biochimiques (enzymologie, immunologie, récepteurs membranaires, etc.). Les protéines structurales façonnent les organismes en contribuant à leur structure. Parmi celles-ci, le collagène est particulièrement représentatif.

Le collagène est une glycoprotéine fibreuse dont le rôle peut être comparé à une armature. Il est secrété par les fibroblastes et représente le principal constituant extracellulaire du tissu conjonctif, c’est la macromolécule protéinique la plus abondante du règne animal (30 à 35 % des protéines totales de l’organisme humain). Le collagène est inextensible et résiste bien à la traction. Il est constitué de différents types selon leur localisation. Il est notamment indispensable aux processus de cicatrisation.

DÉFINITIONS

- Le terme collagène signifie “producteur de colle” (le nom vient en effet d’un mot grec, kolla signifiant colle et gennen qui signifie “produire”). Ainsi, on pourrait définir le mot “collagène” comme étant une “colle” qui retient et forme l’ensemble de tous les tissus conjonctifs du corps (c.-à-d. : os, cartilages, muscles, tendons, ligaments, peau…).

- Le collagène est une glycoprotéine fibreuse, polymère du tropocollagène, qui entre dans la constitution des fibres conjonctives (fibres de collagène), des fibres de réticuline et des lames basales.

- Les fibres collagènes sont des éléments en forme de ruban ou de cylindre d’un diamètre variant entre 1 et 5 µm, non anastomosés, extensibles mais non élastiques, qui donnent au tissu conjonctif sa résistance aux forces mécaniques et sa solidité.

STRUCTURE ET ORGANISATION DES FIBRES DE COLLAGÈNE

Fibres de Collagène

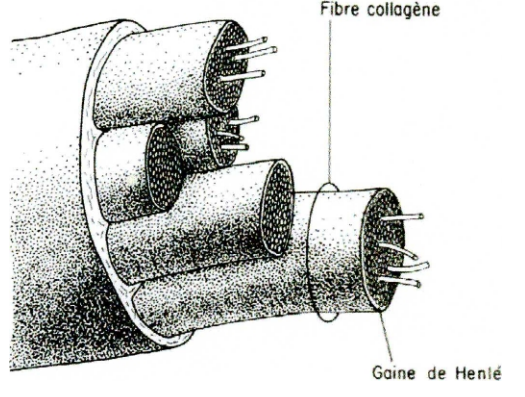

Elles sont constituées par des faisceaux de fibrilles unies les unes aux autres par une substance intercellulaire de nature mucopolysaccharidique, et limitées par une gaine externe, la gaine (ou membrane) de Henlé.

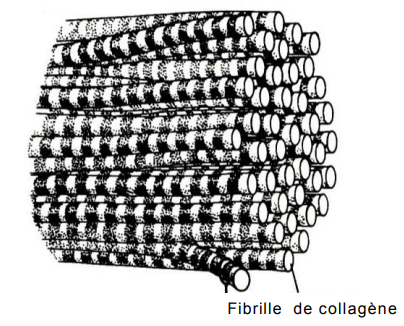

Les Fibrilles

Elles ont un diamètre de 200 à 2 000 Å et une longueur de 10 à 100 µm. Chaque fibrille a une structure périodique caractérisée par une alternance de bandes sombres et de bandes claires. La distance entre deux bandes sombres est de 640 Å.

Les Microfibrilles ou Protofibrilles

Chaque fibrille correspond à l’agrégation de microfibrilles de 100 à 200 Å d’épaisseur, qui possède chacune la même striation que celle précédemment décrite. Chaque protofibrille résulte de l’association longitudinale et latérale d’un monomère, le tropocollagène.

Le Tropocollagène

C’est l’unité moléculaire fondamentale du collagène.

CONSTITUTION CHIMIQUE DU TROPOCOLLAGÈNE

Définition

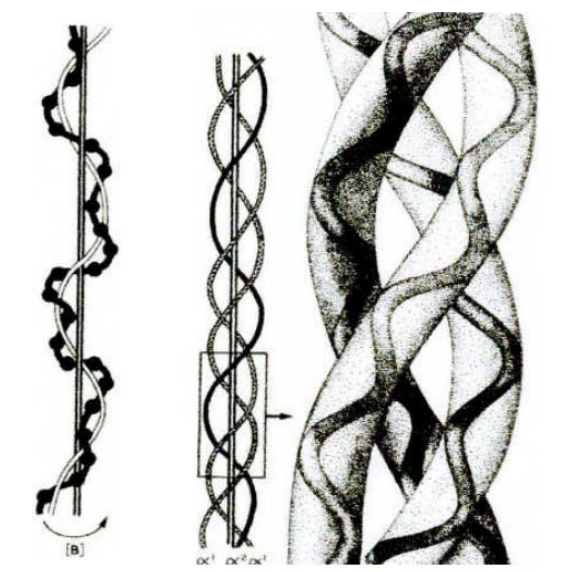

Cette molécule, de 2 800 Å de longueur et d’un diamètre voisin de 14 Å, est une glycoprotéine, formée par l’enroulement en hélice de trois chaînes polypeptidiques α, porteuses de glucides (glucose et galactose).

Les Constituants du Tropocollagène

Les Chaînes Polypeptidiques

Composition en Acides Aminés

Chacune des trois chaînes polypeptidiques résulte de l’association bout à bout de molécules d’acides aminés. La glycine est l’acide aminé le plus abondant : sa quantité est égale au tiers de la totalité des acides aminés de la molécule de tropocollagène. La proline, l’hydroxyproline, l’alanine représentent le deuxième tiers. Le dernier tiers comprend tous les acides aminés sauf le tryptophane et la cystéine, tout au moins pour le collagène de type I.

Les Divers Types de Chaînes

On connaît actuellement plusieurs types moléculaires de chaînes α qui diffèrent par leur composition en acides aminés.

Structure Séquentielle

Chaque chaîne, quelle qu’en soit sa composition chimique, est constituée par une séquence répétitive de trois acides aminés, dont le premier, la glycine, est répété tout au long de la molécule. Ainsi, chaque molécule de glycine est séparée de la suivante par deux acides aminés, de telle sorte que la molécule de tropocollagène correspond à la répétition d’une séquence :

- Glycine – AA – AA – Glycine – AA – AA –

[Glycine – AA – AA]n

Forme des Chaînes

Chaque chaîne polypeptidique s’enroule en une spire gauche autour d’un axe virtuel (désignons-le par x). Cette spire s’enroule à son tour en une spire droite autour d’un deuxième axe y.

Propriétés de la Molécule de Tropocollagène

Les Liaisons

La molécule de tropocollagène est formée par l’enroulement de trois chaînes polypeptidiques α. La cohésion des chaînes est assurée par les liaisons suivantes :

- Liaisons hydrogène (par Hydroxylation) entre la glycine et la proline :

| AA | GLYCINE |

| --- | --- |

| GLYCINE H.... O = PROLINE |

| PROLINE | AA |

| AA | GLYCINE |Les hydroxylations observées sur le collagène offrent un gain de stabilité. Leur nombre varie donc en fonction du type de tissu et de la température corporelle. Certains tissus présentent un plus fort taux d’hydroxylation que d’autres. C’est notamment le cas du placenta et de la peau.

- Liaisons aux glucides (Glycosylation)

Les glucides, glucose et galactose, sont fixés sur l’hydroxylysine. Le fait que le collagène soit lié de façon covalente à de courts glucides en fait une glycoprotéine (par opposition aux protéoglycanes, glucides liés à de petits peptides). La formation d’une liaison covalente entre le galactose et le groupement hydroxyle d’un résidu hydroxylysine est catalysée par la galactosyl transférase ; celle du glucose fait appel à la glucosyl transférase.

GALACTOSE

|

GALACTOSE

|

GLYCINE - AA - HYDROXYLYSINE - GLYCINE - AA - AAPolarité

La molécule de tropocollagène s’achève à chaque extrémité par un segment aminé terminal et un segment carboxylique terminal : elle a en quelque sorte une « tête et une queue ». La distribution des acides aminés le long des chaînes peptidiques [lysine, arginine (dont la charge est positive), acide aspartique, acide glutamique (dont la charge est négative)] est telle que les deux extrémités de cette macromolécule ont des charges différentes.

Groupement des Molécules de Tropocollagène dans le Collagène

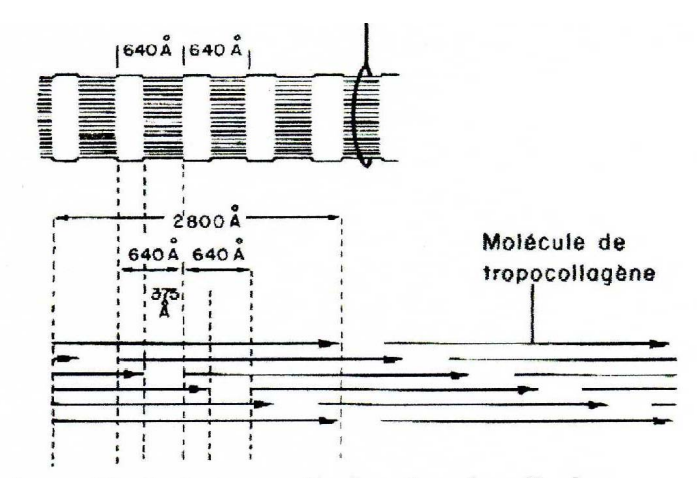

Disposition Bout à Bout

Dans la molécule de collagène, les molécules de tropocollagène se disposent bout à bout en s’orientant de telle sorte que le segment aminé terminal est en rapport avec le segment carboxylique terminal de la molécule voisine. Mais ces extrémités sont séparées par un espace de 375 Å de longueur.

Disposition Parallèle

Les molécules de tropocollagène sont parallèles les unes aux autres. Elles sont unies latéralement par :

- des liaisons H,

- des ponts aldimine unissant des molécules allysine à des molécules d’hydroxyallysine.

Chevauchement des Molécules de Tropocollagène

Les molécules de tropocollagène se placent côte à côte dans la molécule de collagène avec un décalage de 265 Å par rapport à leurs voisines latérales.

Microscopie Électronique et Organisation Moléculaire

Dans les zones de chevauchement, les molécules de tropocollagène sont réunies par des ponts intermoléculaires. Ces zones correspondent aux bandes sombres. Les espaces de 375 Å qui séparent les extrémités des molécules de tropocollagène ne contiennent pas de liaisons intermoléculaires. Ils correspondent aux bandes claires.

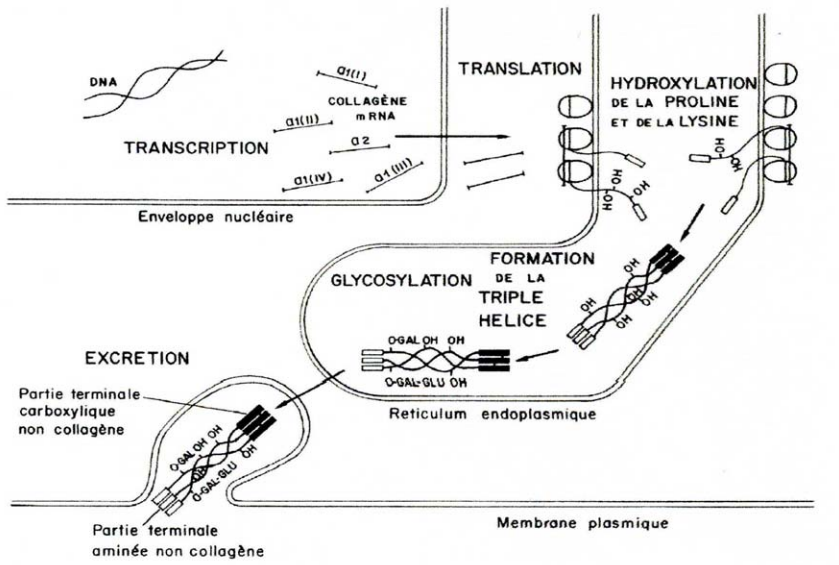

SYNTHÈSE DES FIBRES DE COLLAGÈNE

La molécule de tropocollagène est synthétisée sous la forme de protropocollagène qui est constitué de 3 précurseurs polypeptidiques, les précurseurs des chaînes α que nous désignons par les termes de pro-chaînes α. Entre la synthèse des pro-chaînes α et la formation de la fibre de collagène, les molécules subissent :

- une hydroxylation de la proline et de la lysine,

- une glycosylation, qui pourrait se faire soit avant soit après la formation de la triple hélice,

- un alignement des pro-chaînes α et la formation de la triple hélice.

La triple hélice est alors excrétée dans le milieu extracellulaire où une digestion enzymatique, qui élimine les deux extrémités, précède :

- la formation des fibrilles,

- et l’établissement de liaisons intermoléculaires.

LES DIVERS TYPES DE COLLAGÈNE

Le collagène est une protéine composée de trois chaînes polypeptidiques associées. Ces trois chaînes pouvant se combiner de différentes manières, on devrait en toute rigueur parler des collagènes, et non du collagène.

Formules des Collagènes

- Type I : [α1(I)]₂ α2(I)

- Type II : [α1(II)]₃

- Type III : [α1(III)]₃

- Type IV : [α1(IV)]₂ α2(IV)

- Type V : [α1(V)]₂ α2(V)

Chaque type de collagène possède une structure propre et se retrouve dans des organes particuliers. Au niveau de la cavité buccale, il se présente sous deux formes :

- Tissus conjonctif mou : Chorion gingival, desmodonte et pulpe.

- Tissu conjonctif dur minéralisé : Dentine, cément et os alvéolaire.

Distribution du Collagène au Niveau des Tissus Parodontaux

- Au niveau de la gencive : Le collagène est l’élément essentiel du chorion gingival et aussi la protéine majeure de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif. Le collagène de type I est le constituant de toutes les régions du chorion gingival et le collagène de type III est principalement localisé au niveau des papilles de tissu conjonctif gingival.

- Au niveau de l’os alvéolaire : Après calcification de l’os alvéolaire, seule la trame de collagène reste visible. On y trouve le collagène de type I.

- Au niveau du cément :

- Fibres intrinsèques : Elles constituent la matrice proprement dite du cément.

- Fibres extrinsèques : Elles sont incluses dans toute l’épaisseur du cément sous forme de fibres de Sharpey.

- Desmodonte : Essentiellement faite de collagène de type I et d’un pourcentage de type III.

PHYSIOLOGIE DU COLLAGÈNE

Rôles des Collagènes

- Le collagène sert de matériau à la construction de divers tissus conjonctifs, dont notamment le tissu conjonctif qui est très riche en collagène. Ce dernier constitue un réseau de fibres protidiques qui servent à la structure fondamentale d’un grand nombre de tissus, entre autres le cartilage, les os, les tendons et les muscles, qui sont tous nécessaires pour avoir des articulations robustes, capables de fonctionner avec souplesse.

- Le collagène est une protéine fibreuse, secrétée par les fibroblastes et assemblée à l’extérieur des cellules, dans la matrice extracellulaire. Il se retrouve dans tous les tissus. Les tissus qui contiennent du collagène sont plus résistants et ont davantage d’élasticité comparativement à ceux qui n’en possèdent pas. Le collagène est composé principalement de trois acides aminés : la glycine pour 35 %, la proline pour 7 à 9 % et l’hydroxyproline pour 12 à 14 % (selon les types de collagènes).

- La structure du collagène est tridimensionnelle, avec une torsion de trois types de fibres ce qui accroît la résistance de sa structure.

- Le rôle biologique du collagène est double. D’une part, avec l’élastine, les protéoglycanes et les glycoprotéines, il fait partie de la matrice extracellulaire responsable de la cohésion des tissus et des organes. D’autre part, le collagène confère la résistance, la souplesse et l’élasticité aux différents tissus. Les altérations du collagène se répercutent sur le fonctionnement de nombreux tissus et organes.

Les collagènes sont aux tissus l’équivalent de l’acier dans le béton armé. Sa résistance à la traction est proche de celle de l’acier (ou équivalente aux cordages des raquettes de tennis).

Propriétés des Fibres de Collagène

Les propriétés des fibres de collagène sont :

- Résistantes aux tractions, aux forces mécaniques (d’où leur abondance dans les aponévroses, les capsules articulaires, les tendons, les ligaments),

- Souples, ce qui explique leur présence dans la peau (derme) ou dans le chorion des muqueuses,

- Insolubles dans l’eau froide, mais solubles dans l’eau chaude (gélatine),

- Digérées par les enzymes protéolytiques (protéases, collagénases),

- Biréfringentes en lumière polarisée (biréfringence uni-axiale positive),

- Colorables par la fuchsine basique et le bleu d’aniline.

Turn-over & Dégradation des Collagènes

Dans tout tissu conjonctif, il y a un renouvellement permanent d’une partie du collagène. Le mécanisme consiste en une dégradation suivie d’une synthèse et est appelé « Turn Over ».

- Le Turn-over au niveau du desmodonte est 5 fois plus rapide que celui du chorion gingival.

- 20 fois plus rapide que celui du derme.

- Le Turn-over diminue avec l’âge.

La dégradation du collagène est difficile et nécessite des enzymes particulières, les collagénases (ce sont des métalloprotéases). Par exemple, les collagénases d’origine bactérienne (par exemple Clostridium histolyticum, dont le nom d’espèce signifie “destructeur de tissus”) sont capables de cliver chaque chaîne en plus de deux cents points (parmi lesquels X – Gly – Pro – Y). D’autres organismes tels que les amphibiens possèdent des collagénases très spécifiques, capables d’effectuer une seule coupure.

MALADIES LIÉES AU COLLAGÈNE

Les maladies héréditaires du collagène ou collagénopathies regroupent les maladies par mutation d’un des gènes codant le collagène.

Les manifestations principales sont : des anomalies osseuses, des articulations, de la peau, des vaisseaux, de la taille ou du visage.

Les maladies du collagène rencontrées en dentisterie :

- Ostéogenèse imparfaite

- Syndrome d’Ehlers-Danlos

- Épidermolyse bulleuse dystrophique, etc.

CONCLUSION

Depuis la microscopie électronique qui a permis de déceler les fibrilles striées caractéristiques du seul collagène qu’on connaissait alors (collagène de type I), 29 autres types distincts peuvent être comptabilisés à ce jour. Ils diffèrent par la structure de leurs monomères comme par le mode d’association de ces monomères. Ils sont désignés par des chiffres romains, attribués dans l’ordre approximatif de leur découverte. Cependant, leur caractéristique commune avec le collagène de type I est de posséder au moins un domaine disposé en triple hélice, formée par 3 chaînes polypeptidiques (chaînes α). Le collagène occupe plus ou moins de place par rapport à l’ensemble des protéines qui en comportent d’autres de formes globulaire. Les maladies héréditaires du collagène ou collagénopathies, regroupant les maladies par mutation d’un des gènes codant le collagène et qui se manifestent par des désordres dermatologiques, orthopédiques et parodontaux très graves, constituent actuellement un problème de santé publique difficile à gérer et des affections débilitantes incurables.

LE COLLAGENE (Parodontologie)

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

[…] des facteurs responsables de l’équilibre écologique dans la bouche est la salive, qui affecte de plusieurs manières la colonisation et la croissance […]

[…] est difficile à explorer radiologiquement sur un cliché de face ou de profil en raison de la superposition des […]