Salive et Glandes Salivaires (Parodontologie)

Salive et Glandes Salivaires (Parodontologie)

Introduction

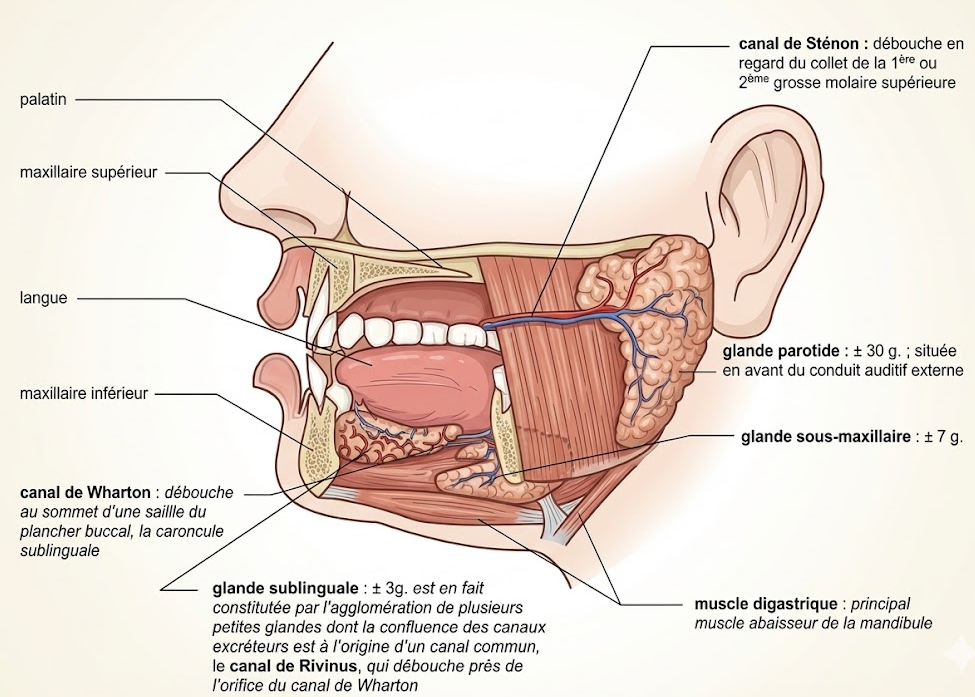

Les sécrétions salivaires sont issues de trois paires de glandes salivaires dites majeures (glandes parotides, sous-mandibulaires et sublinguales) et de nombreuses petites glandes dites mineures, réparties dans les différentes muqueuses tapissant la cavité buccale.

Les glandes salivaires sécrètent un fluide appelé salive. La salive est un élément spécifique et constant de la cavité orale. Son rôle essentiel en physiologie oro-faciale intervient au cours de la mastication, de la phonation, de la déglutition et de la gustation. La sécrétion salivaire résulte de processus complexes soumis à de nombreuses régulations nerveuses et hormonales. Le volume de production de la salive est variable en fonction du temps et de différents éléments de stimulation.

Anatomie des Glandes Salivaires

Les glandes salivaires sont des glandes acineuses (différentes de glandes tubulaires). Elles sont des glandes digestives exocrines qui déversent leurs produits de sécrétion dans la cavité buccale, dont le mélange constitue : la salive. Elles sont anatomiquement bien individualisées, paires et symétriques : les glandes parotides, sublinguales et sous-maxillaires. Ce sont les principales glandes salivaires. Les glandes salivaires accessoires sont dispersées dans le chorion des muqueuses (jugales, linguales, labiales).

Les Glandes Salivaires Majeures

Anatomiquement bien délimitées et présentant une architecture interne complexe, elles sont au nombre de trois : les glandes parotides, sous-mandibulaires et sublinguales.

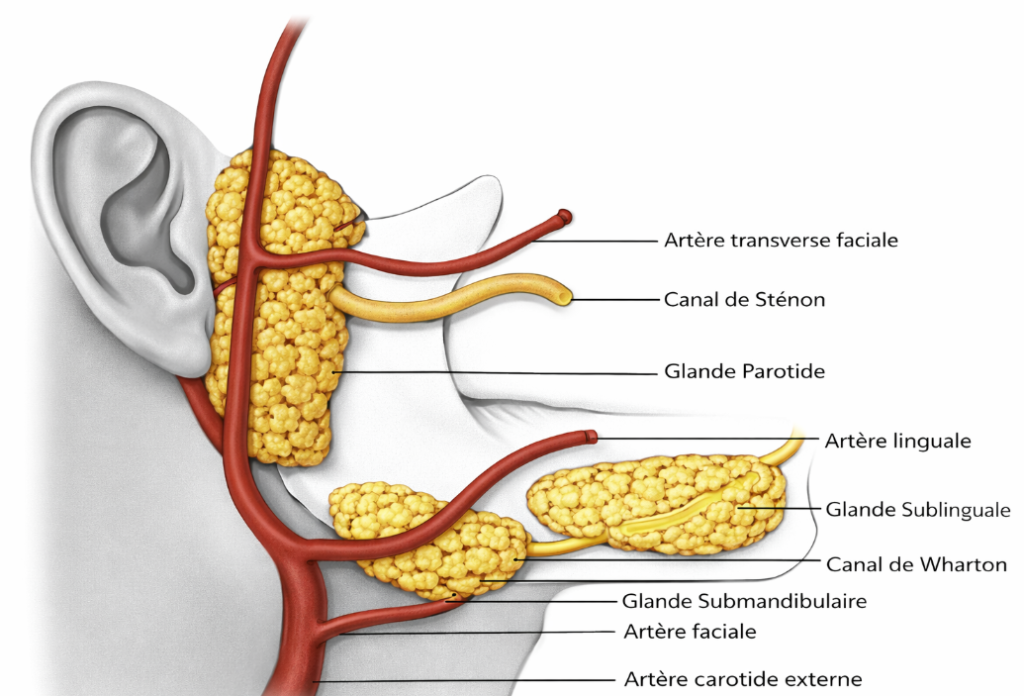

- Glande parotide : C’est la plus volumineuse ; sa situation anatomique est superficielle, au-dessous et en avant du méat acoustique externe, et en arrière du ramus ; elle est de forme pyramidale et possède un canal excréteur, le conduit parotidien, qui débouche dans la cavité buccale à la face interne de la joue, en regard des molaires supérieures ; son canal collecteur est le canal de Sténon.

- Glande sous-mandibulaire : Aussi appelées glandes sous-maxillaires ou sous-mandibulaires, elles ont la taille d’une grosse amande ; situées dans la partie latérale de la région sus-hyoïdienne, elles longent la base de la branche horizontale de la mandibule ; leur canal excréteur, le conduit sous-mandibulaire (canal de Wharton), long de 5 à 6 cm, chemine entre les glandes sublinguales et le muscle génioglosse ; il s’abouche au sommet de la caroncule linguale (frein de la langue).

- Glande sublinguale : De forme allongée, aplatie transversalement ; elle est située entre la mandibule et la base de la langue, de part et d’autre du frein lingual ; son canal excréteur, le conduit sublingual, s’abouche au niveau de la papille sublinguale, en dehors de la caroncule linguale ; son canal collecteur principal est le canal de Rivinius, qui débouche sous la langue.

Les Glandes Salivaires Mineures

Elles sont disséminées sur toute la surface de la muqueuse buccale, excepté au niveau des gencives et du vermillon des lèvres ; constituées d’amas cellulaires ; au nombre de plusieurs centaines, ces glandes labiales (glandes mixtes), jugales (glandes mixtes), palatines (glandes muqueuses pures), vélaires, linguales, dorsales ou marginales sécrètent 10 % de la sécrétion salivaire totale.

- À sécrétion continue pour assurer l’humidité de base, les glandes mineures sont de 1 à 3 mm de diamètre, constituées de quelques acini drainés par un canal excréteur court. Elles participent à la digestion.

- Au niveau de la langue, on retrouve les glandes séreuses pures de Von Ebner, les glandes muqueuses pures de Weber et les glandes mixtes de Nühn. Les glandes salivaires de Von Ebner sont situées sur la langue, vers l’arrière, dans la zone des papilles circonvallées. Elles sécrètent également des enzymes digestives qui aident à la perception du goût.

Embryologie des Glandes Salivaires

Les ébauches des glandes principales apparaissent dans un ordre précis :

- 6ᵉ semaine : La glande sous-maxillaire à partir de l’endoderme du plancher de la bouche entre la partie inférieure de la joue et la racine de la langue.

- 7ᵉ semaine : La glande parotide à partir de l’ectoderme bordant le stomodéum entre le processus maxillaire et mandibulaire.

- 8ᵉ semaine : La sublinguale à partir des bourgeons endoblastiques se localisant entre le bourgeon de la sous-maxillaire.

Histologie des Glandes Salivaires

Structures Histologiques Générales des Glandes Salivaires

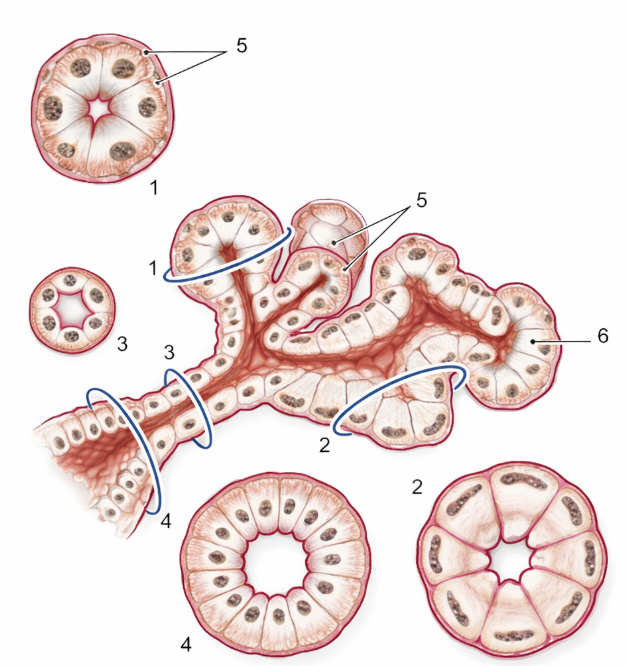

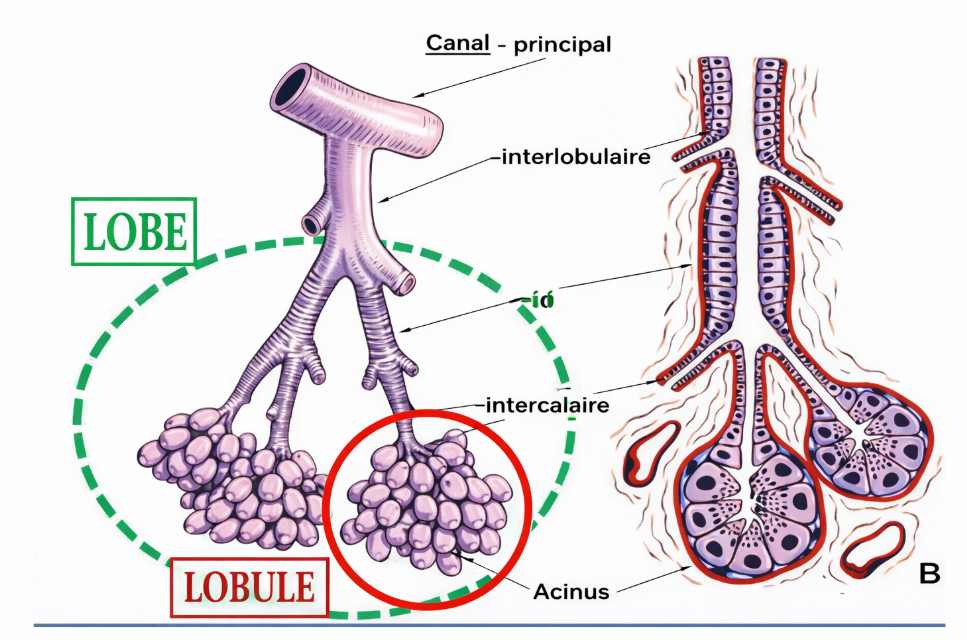

Les glandes salivaires principales sont enfermées dans une capsule conjonctive fibreuse et se divisent en lobules. L’unité sécrétrice du parenchyme lobulaire est l’adénomère. Il est constitué de cellules sécrétrices formant des agglomérats dénommés acini (acinus au singulier) creux dont la cavité se prolonge par un canal intercalaire (appelé également passage de Boll). Les canaux intercalaires de plusieurs acini se réunissent pour former le canal strié ou excréto-sécréteur (canal de Pfluger). Chaque canal strié déverse les sécrétions du lobule dont il est issu dans les canaux interlobulaires qui circulent dans les cloisons interlobulaires. Les canaux interlobulaires se jettent dans le canal collecteur de la glande salivaire qui débouche dans la cavité buccale.

Structures d’une Glande Séromuqueuse (Mixte)

- Acinus séreux

- Acinus muqueux

- Canal intercalaire

- Canal strié

- Cellules myoépithéliales

- Croissant séreux

Histologie des Acini

L’acinus est constitué d’un amas de cellules sécrétrices regroupées autour d’un canal collecteur appelé canal intercalaire. Autour des canaux intercalaires et des acini, se trouvent des cellules myoépithéliales (ne sont pas des cellules sécrétoires, mais sont des cellules qui, quand elles sont stimulées, se contractent, favorisent la sécrétion de la salive vers l’intérieur des acini). Les prolongements cytoplasmiques des cellules myoépithéliales contiennent des myofibrilles contractiles facilitant l’expulsion de la salive et participant ainsi à la régulation du débit sécrétoire.

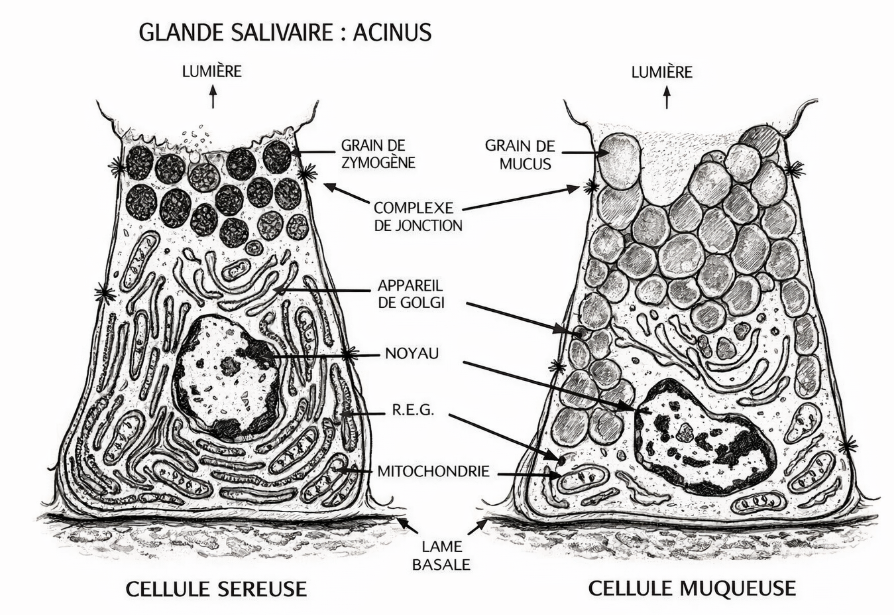

On distingue plusieurs types d’acini suivant leur produit de sécrétion, leur morphologie et leur coloration à l’hématoxyline éosine :

- Acinus séreux : Constitué de cellules séreuses (cellules zymogènes) basophiles (coloration bleue) de forme sphérique, possédant un gros noyau situé au pôle basal, lieu de synthèse des enzymes salivaires ; les cellules séreuses sécrètent une salive sans mucine (sécrètent dans la lumière des acini de l’eau, des électrolytes, des protéines (essentiellement des enzymes). Elles sont riches en grains de sécrétion accumulés dans le pôle apical.

- Acinus muqueux : Les cellules muqueuses sécrètent une salive visqueuse, riche en mucines (glycoprotéines de poids moléculaire variable, peuvent s’agréger entre elles pour donner un gel en contact de l’eau : caractère visqueux et filant de la salive). Elles sont de grande taille, leur noyau de forme anguleuse se trouve repoussé complètement dans la partie basale de la cellule. Le réticulum endoplasmique et les grains de sécrétion sont abondants et le Golgi très développé. Les grains présentent l’apparence de gouttelettes pâles à la coloration.

- Acinus mixte : Composé de cellules muqueuses entourées de cellules séreuses disposées en demi-sphère, le croissant de Gianuzzi.

On classe les glandes salivaires selon le type cellulaire qu’elles renferment :

- Parotide : Presque des cellules séreuses (mais elles contiennent des cellules muqueuses en faible quantité).

- Sous-mandibulaire : Mixte, avec prédominance de cellules séreuses.

- Sublinguale : Mixte, avec prédominance de cellules muqueuses.

- Glandes accessoires : Mixte ou cellules muqueuses, sauf pour les linguales dorsales (séreuses).

Histologie des Canaux Excréteurs

La salive sécrétée par les acini est collectée par un réseau de canaux différenciés en canal intercalaire pour l’acinus et en canal strié pour le lobule. Les canaux striés rejoignent des canaux excréteurs dont les parois sont formées d’un épithélium bistratifié entouré d’un tissu conjonctif.

Les canaux excréteurs des glandes parotides et sous-mandibulaires sont tapissés d’un épithélium pseudostratifié, se transformant progressivement en épithélium stratifié de type buccal à l’approche de l’ostium. Ils sont bordés par des cellules de type rectangulaires (cellules canalaires). Ils sont relativement imperméables à l’eau. L’épithélium canalaire ne fait pas que transporter la salive, il la modifie. Ces canaux participent également aux processus de réabsorption des électrolytes.

La salive sécrétée par les acini est la salive primaire. Les modifications imposées par les cellules canalaires donnent la salive définitive qui va être envoyée dans la cavité buccale. Réabsorption ionique de Na⁺ et de Cl⁻. En échange, sécrétion d’autres ions : HCO₃⁻, K⁺. La salive définitive est souvent moins concentrée en solutés que la salive primaire ou le plasma. Elle est souvent hypotonique par rapport au plasma.

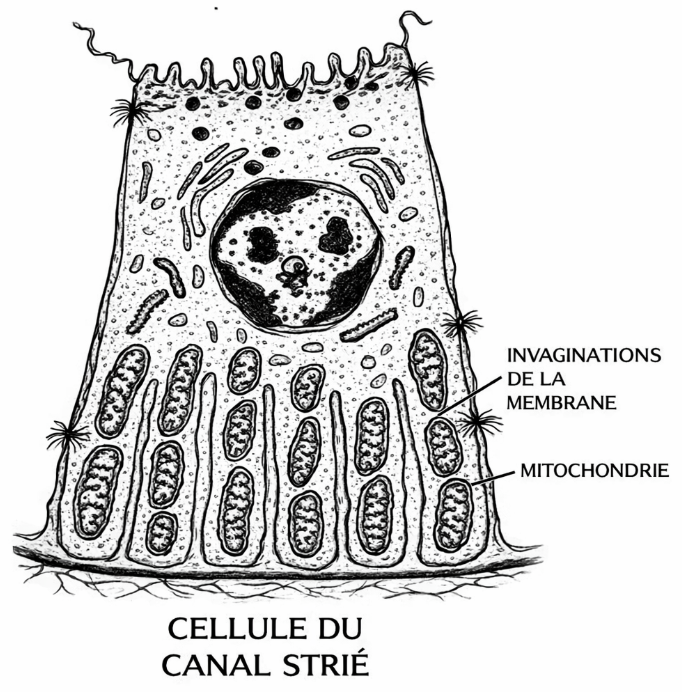

Les canaux striés sont le siège d’une forte réabsorption d’ions sodium et chlore (par l’intermédiaire d’une ATPase-Na⁺-K⁺ siégeant au niveau de la membrane basale). Ils sécrètent des bicarbonates.

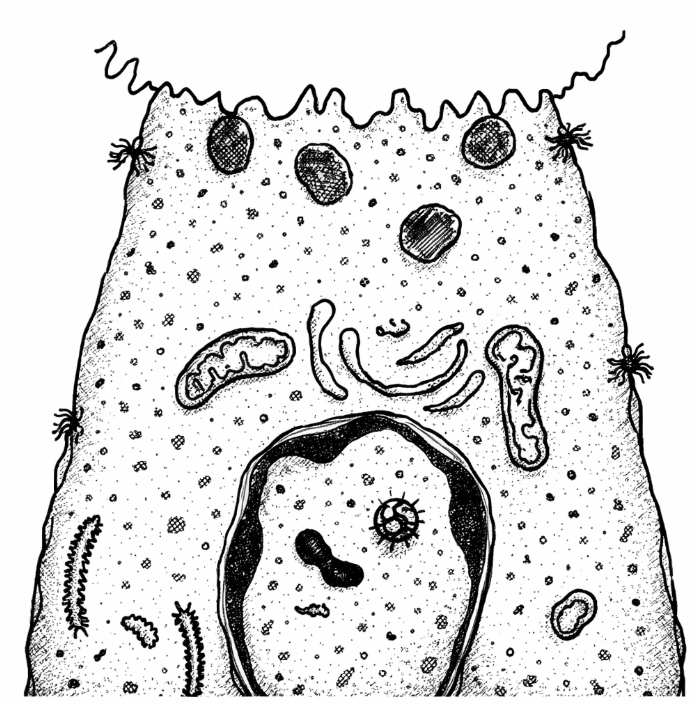

Cellule du Canal Intercalaire

De forme cubique, son rôle consiste d’abord au transport du produit de sécrétion, puis en une activité sécrétoire minime.

Cellules des Canaux Striés

Elles présentent une striation basale. Cette striation provient d’invaginations de la membrane plasmique basale, entre ces invaginations sont logées des mitochondries.

Vascularisation des Glandes Salivaires

La vascularisation artérielle des glandes salivaires est assurée par différentes branches de la carotide externe : artères faciale et linguale pour les glandes sous-mandibulaires, artères sublinguale (branche de l’artère linguale) et sous-mentale (branche de l’artère faciale) pour les glandes sublinguales, et artère faciale pour les glandes parotides.

Les artérioles remontent le long des canaux et forment, au niveau des canaux striés, un premier plexus capillaire. Le sang artériel est ensuite acheminé vers les acini où un second plexus vasculaire permet les échanges ioniques.

Le retour veineux est assuré par les veines faciales puis jugulaires internes pour les glandes sous-mandibulaires et sublinguales, et par les veines jugulaires pour les glandes parotides.

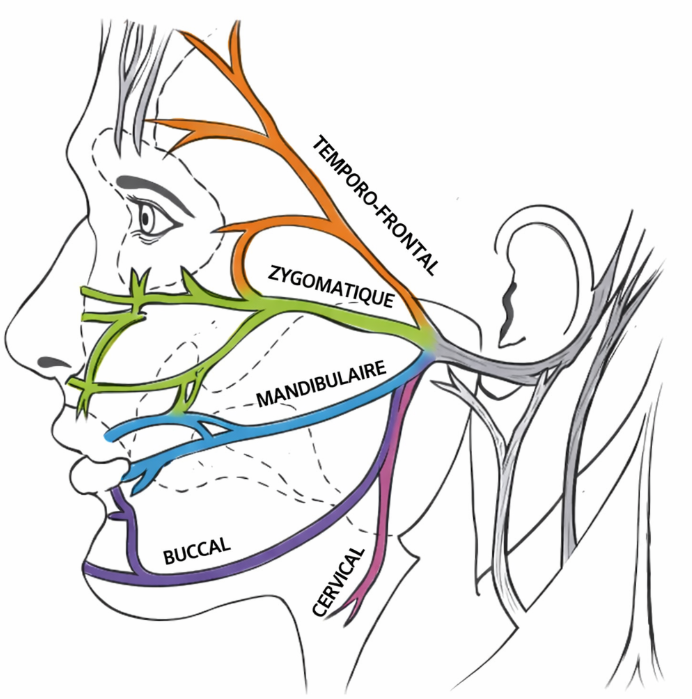

Innervation des Glandes Salivaires

Les glandes salivaires reçoivent des fibres nerveuses sympathiques et parasympathiques qui se terminent, soit dans le tissu conjonctif péri-lobulaire, soit au contact d’un acinus.

Le contrôle de la sécrétion salivaire repose sur des mécanismes nerveux : le centre de la salivation est localisé dans le tronc cérébral au niveau du plancher du IVᵉ ventricule, à proximité des centres de la déglutition et de la respiration. Les nerfs sécréteurs les plus importants sont parasympathiques : ils émergent du crâne avec les nerfs facial et glossopharyngien et se distribuent à toutes les glandes salivaires. La mise en jeu de la commande nerveuse est avant tout réflexe, les informations bucco-pharyngées étant véhiculées au centre salivaire par des nerfs sensibles à la composition physicochimique des aliments, aux mouvements des mâchoires et de la langue, ou aux lésions de la muqueuse buccale. La régulation de la sécrétion de la salive fait intervenir des circuits réflexes, dont le point de départ est très variable : stimuli viscéraux, olfactifs, gustatifs.

Physiologie des Glandes Salivaires

- Fonction digestive : La salive initie la digestion par ses enzymes.

- Fonction protectrice : Elle protège les muqueuses et les dents contre les agressions.

- Fonction excrétrice : Elle élimine certaines substances via la cavité buccale.

- Fonction endocrinienne : Elle peut transporter des hormones ou des facteurs de croissance.

Pathologies des Glandes Salivaires

La pathologie des glandes salivaires principales (parotide, sous-mandibulaire et sublinguale) se systématise en sialites (infections et/ou inflammations), sialoses (hypertrophies globales) et tumeurs.

Hyposialie ou Asialie

La sécrétion salivaire diminue : hyposialie ou asialie. Elle est due à :

- Un certain nombre de médicaments qui agissent sur le SNC : neuroleptiques (sédatifs), atropine : parasympathicolytique : molécule qui se fixe sur les récepteurs à l’acétylcholine, bloque l’accès de ces récepteurs à l’acétylcholine ce qui diminue l’activation parasympathique.

- Ou destruction des organes effecteurs : radiothérapie utilisée pour le traitement du cancer de la région ORL qui peut détruire les glandes salivaires et provoque l’absence ou diminution de la sécrétion salivaire.

L’hyposialie ou l’asialie sont très invalidantes. Elles perturbent les capacités d’élocution, les mécanismes de déglutition (fausses routes, dénutrition). Elles favorisent la survenue d’infections buccales, notamment par des champignons (candida qui se développent en milieu acide ; aphtes).

Hypersialorrhée

L’augmentation anormale de la sécrétion salivaire : hypersialorrhée. Phénomène réflexe dû à un obstacle : bouche la lumière de l’œsophage. Distension en amont de la sténose provoque l’activation des mécanorécepteurs ce qui stimule la sécrétion salivaire.

Conclusion

La salive est un liquide biologique essentiel au maintien de la santé bucco-dentaire et au bon déroulement de nombreuses fonctions orales (mastication, gustation, digestion, phonation, etc.). La salive est la première sécrétion digestive, elle désigne un liquide physiologique incolore alcalin, légèrement visqueux, sécrété par les glandes salivaires, dites majeures et mineures. Ces dernières déversent dans la cavité buccale une salive spéciale. Il existe donc trois espèces de salives : une salive parotidienne, une salive sous-maxillaire et une salive sublinguale. L’ensemble de ces trois salives, mélangé au mucus buccal et aux produits de sécrétion des glandes de la muqueuse buccale, constitue la salive totale ou salive mixte. La salive et le fluide gingival constituent les fluides buccaux. Les fluides buccaux, les dents et les muqueuses constituent le trio buccal ou l’écosystème buccal.

Les rôles de la salive sont nombreux, notons l’importance de l’humidification des muqueuses, primordiale à certaines fonctions essentielles pour l’homme comme l’alimentation, l’élocution et la protection des tissus oraux.

Leave a Reply