Préparation des cavités de carie type classe II

Préparation des cavités de carie type classe II

Introduction

Les cavités de carie concernent principalement les faces proximales des prémolaires (PM) et des molaires (M). En fonction de leur taille, de leur nombre et de la présence ou non de la dent voisine, les préparations peuvent concerner soit uniquement les faces proximales, soit les faces proximo-occlusales.

Classe II A

Définition

La classe II A désigne une restauration simple d’une perte de substance d’origine carieuse, située sur une face proximale d’une prémolaire ou d’une molaire, se développant sous le point de contact inter-dentaire. Cette restauration est possible uniquement dans les cas suivants :

- Accès direct à la face proximale grâce à l’absence de la dent contiguë, permettant la visualisation de la lésion et le passage des instruments.

- Accès via une préparation occluso-proximale de la dent voisine, bien que l’accès soit plus étroit et délicat.

- Condition : La carie ne doit pas altérer la crête marginale.

Taille de la Cavité

La lésion est généralement de petit volume (2 à 3 mm). Elle se présente souvent comme une petite tache brune. Il est nécessaire de vérifier l’effraction ou non de l’émail à l’aide d’une sonde. La cavité de restauration est circulaire, plus large que profonde. La rétention est assurée en élargissant le fond avec une fraise à cône renversée.

Classe II B

Définition

La classe II B concerne une restauration composée biface d’une dent atteinte d’une perte de substance d’origine carieuse, située sur l’une des faces proximales. Elle inclut les cas suivants :

- Cavité de carie purement proximale avec présence de la dent voisine.

- Cavité de carie occlusale, née dans la fossette proximale du sillon mésio-distal, ayant miné la crête marginale.

- Présence sur la même dent d’une cavité occlusale et d’une cavité proximale.

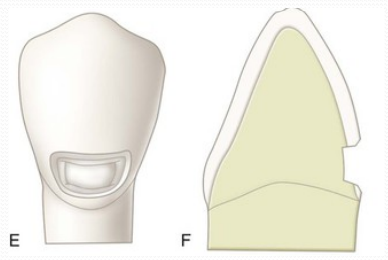

Préparation de la Cavité Composée (Classe II B de HESS)

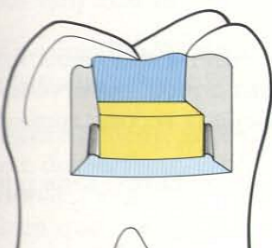

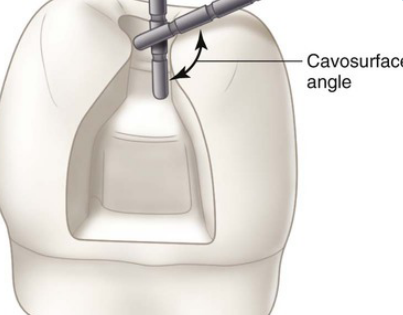

La cavité classe II B est composée d’une cavité principale située sur la face proximale et d’une cavité secondaire sur la face occlusale, reliées par un isthme. Les caractéristiques des parois sont les suivantes :

- Paroi cervicale : Constitue le fond de la cavité.

- Paroi axiale : Forme le fond de la cavité.

- Parois vestibulaire (V) et linguale (L) : Divergentes, déplacées vers les zones accessibles au brossage.

- Paroi pulpaire : Perpendiculaire à l’axe de la dent.

- Paroi proximale : Parallèle à la face correspondante.

- Parois V et L : Parallèles entre elles et à l’axe de la dent.

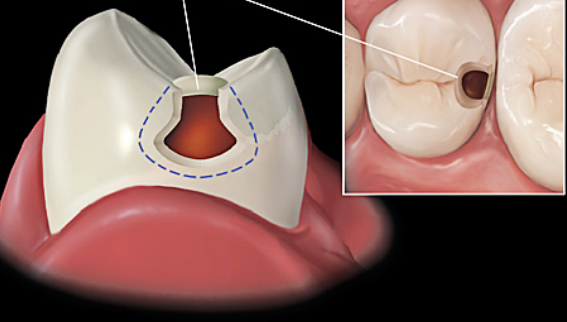

Ouverture de la Cavité

- En présence de la dent voisine : Trépanation au niveau de la fossette marginale correspondante à l’aide d’une fraise boule diamantée montée sur turbine.

- En absence de la dent voisine : Réalisation d’une rainure au niveau de la face proximale avec une fraise fissure.

Réalisation de la Préparation

Niveau Proximal (Cavité Principale)

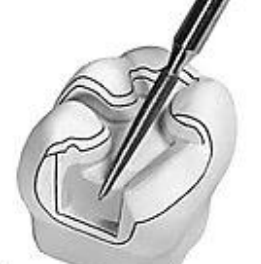

- Destruction du reste de la crête marginale à l’aide d’une fraise cylindrique montée sur turbine.

- Divergence latérale des parois.

- Au niveau cervical, obtention d’un fond plat avec une fraise fissure montée sur contre-angle.

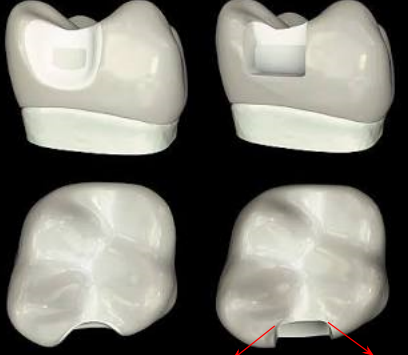

Niveau Occlusal (Cavité Secondaire)

- Ouverture au niveau du sillon avec une fraise cylindrique, sur une profondeur correspondant à la moitié de la hauteur de la cavité principale.

- L’axe d’ouverture reste parallèle à celui de la dent.

- Réalisation d’une ébauche en queue d’aronde au niveau proximal opposé.

Finitions

- Les parois vestibulaire et linguale sont divergentes.

- La paroi axiale est parallèle à l’axe de la dent.

- La paroi cervicale est perpendiculaire à l’axe de la dent ou inclinée vers le centre de la dent.

- Les bords de la cavité doivent être arrondis pour supprimer les angles vifs.

Rétentions de la Cavité

- Sens vestibulo-lingual : Les parois vestibulaire et linguale assurent la rétention.

- Sens mésio-distal : La paroi présente (mésiale ou distale).

- Sens axial : Assuré par la profondeur de la cavité.

Classe II C

Définition

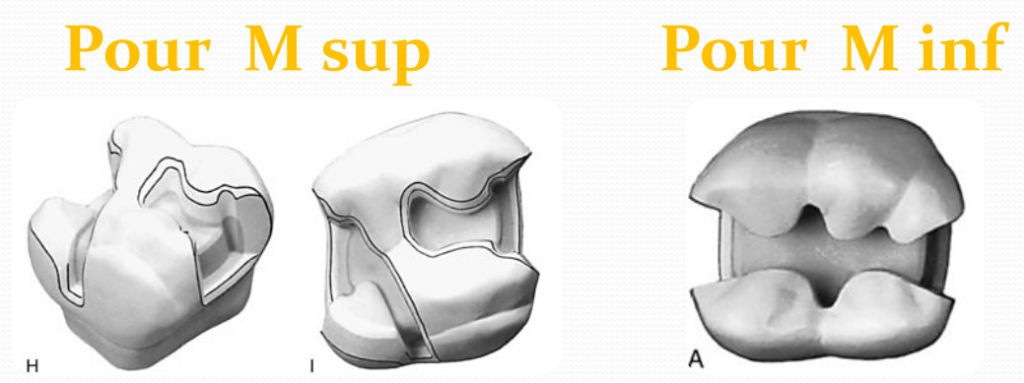

La classe II C est une restauration composée triface d’une dent atteinte d’une perte de substance d’origine carieuse, située sur les deux faces proximales des prémolaires et molaires. Cette préparation est plus mutilante que celle de la classe II B.

Préparation

- Pour les prémolaires : Si un pont d’émail robuste existe, la réalisation de deux cavités séparées est justifiée.

- Pour les molaires supérieures et inférieures : Une seule cavité englobant les deux faces proximales à travers la face occlusale (MOD).

Thérapeutique Restauratrice des Dents Postérieures

La restauration des dents postérieures est essentielle pour toute perte de substance coronaire, afin de restaurer la forme et la fonction de la dent. Soumise directement aux forces masticatoires, la restauration doit posséder une résistance mécanique suffisante. Les progrès dans les matériaux et techniques offrent :

- Une amélioration des qualités mécaniques et fonctionnelles de l’obturation.

- Le respect biologique de l’organe dentaire.

- Une esthétique optimisée de la restauration.

Classe III de Black

Définition

Les cavités de classe III concernent les caries situées sur les faces proximales des incisives et des canines, sans atteinte de l’angle incisif.

Étiologie

- Absence d’hygiène bucco-dentaire.

- Non-usage des fils dentaires.

- Chevauchement ou encombrement des incisives.

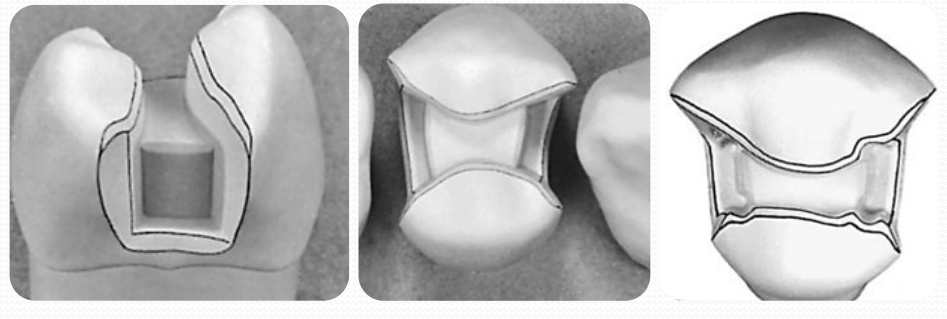

Types de Préparation

Le traitement des caries proximales peut conduire à deux situations cliniques :

- Cavités simples : Proximales.

- Cavités composées : Incluant une extension vers une autre face.

Étapes de Préparation

Cavité Simple

- Accès direct (dent voisine absente) : Ouverture aisée avec une fraise boule dirigée perpendiculairement à la face proximale.

- Forme générale : Triangulaire, épousant la forme extérieure de la face proximale.

- Parois : Vestibulaire, palatine et cervicale, parallèles aux surfaces externes correspondantes.

- Conservation de l’émail : L’émail vestibulaire est préservé pour des raisons esthétiques.

- Paroi axiale : Plane, légèrement convexe (en raison de la chambre pulpaire).

- Biseautage : Les parois sont biseautées à 45° pour une obturation au composite, réalisé avec une fraise fissure cylindroconique diamantée montée sur turbine.

Cavité Composée

- Accès avec dent voisine présente : Réalisé par la face vestibulaire ou linguale, en préservant au maximum la face vestibulaire.

- Extension : Vers la face palatine pour l’ouverture, formant deux cavités :

- Cavité principale (proximale) : Forme triangulaire.

- Cavité secondaire (palatine) : En queue d’aronde.

- Fonds des cavités : Perpendiculaires.

- Passage entre cavités : Réalisé par un isthme large pour éviter la fracture du biomatériau.

- Obturation en résine composite : Nécessite un biseautage large.

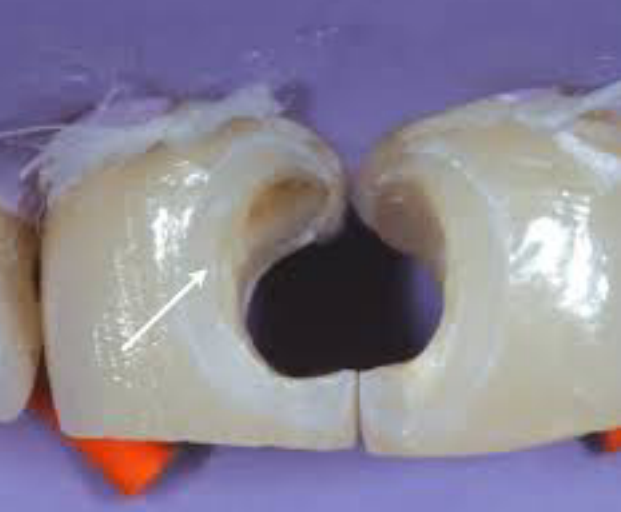

Classe IV de Black

Étiologie de la Perte de l’Angle Incisif

- Évolution d’une carie de classe III.

- Taille ou obturation accidentelle d’une classe III.

- Traumatisme.

Problèmes

- Rétention et risque de fracture de l’obturation.

- Les nouvelles générations de résines composites offrent des résultats plus stables.

Préparation de la Cavité

La préparation n’a pas de forme typique mais nécessite un aménagement pour assurer la rétention, réalisé par :

- Collage du fragment.

- Artifices de rétention.

- Adhésifs modernes.

Cas de Carie Dentaire

- Curetage complet : Primordial.

- Conservation de l’émail : Vestibulaire (évite les fuites de composite) et palatin (réduit la pression sur l’obturation).

- Biseau large : Augmente la surface d’adhésion pour une meilleure adaptation et étanchéité.

- Accessoires rétentifs : Tenons dentinaires scellés.

Cas de Traumatisme Dentaire

- Section franche de l’angle incisif : Pas de taille des tissus sains. Utilisation de résines composites avec des moyens de rétention extrinsèques (tenons dentinaires).

Classe V de Black

Définition

Les caries de classe V, ou caries du collet, sont situées entre le bombé cervical et le sulcus gingival de toutes les dents. La face vestibulaire est la plus touchée, plus rarement les faces linguales ou palatines. Elles ont généralement une allure linéaire, allongée dans le sens mésio-distal, et évoluent plus en superficie qu’en profondeur.

Étiologie

- Mauvaise hygiène bucco-dentaire.

- Alimentation déséquilibrée.

- Dénudation radiculaire.

- Hyposialie.

Prévalence

Chez les adultes, la prévalence des caries coronaires diminue, mais les caries du collet prennent le relais, influencées par la récession gingivale. Elles s’étendent rapidement en raison de la faible résistance du cément, moins minéralisé que l’émail.

Préparation des Cavités

Nettoyage de la Zone Opératoire

- Éviction de la lésion carieuse : Les caries sont souvent bien ouvertes. L’émail non soutenu est éliminé avec une fraise boule ou cylindrique diamantée à grande vitesse.

- Curetage de la dentine cariée : Réalisé avec une fraise boule en carbure de tungstène à vitesse lente.

Mise en Forme de la Cavité

- Forme de contour : Ligne courbe continue entourant la carie.

- Bord occlusal : Parallèle à la ligne de plus grand contour coronaire.

- Bords proximaux : Parallèles aux parois proximales.

- Bord cervical : Parallèle au bord cervical de la dent.

- Fond de la cavité : Parallèle à la surface dentaire, convexe dans le sens mésio-distal, avec une précaution particulière en raison de la proximité pulpaire.

- Parois : Les angles de raccord entre le fond et les parois sont arrondis.

- Extension prophylactique : Étendue aux angles de la région cervicale formés par la face vestibulaire et les faces proximales.

Rétention

- La cavité est plus large que profonde, rendant la rétention moins problématique.

- Moyens de rétention :

- Élargissement du fond.

- Puits dentinaires aux angles de la cavité.

- Adhésifs modernes.

- Biseautage : À 45° selon le biomatériau d’obturation.

Mise en Place des Composites

Étapes

- Préparation cavitaire.

- Choix de la teinte.

- Pose du champ opératoire.

- Réalisation du biseau sur l’émail.

- Protection du complexe pulpo-dentinaire.

- Mordançage, rinçage et séchage.

- Application de l’adhésif.

- Mise en place du matériau.

- Finition et polissage.

Préparation des cavités de carie type classe II

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

[…] dentaire est essentielle pour garantir des soins précis, ergonomiques et professionnels. Chaque catégorie […]

[…] cément est moins dur que l’émail et la […]